titastory, Jakarta – Jika Anda mengunjungi Perpustakaan Nasional Indonesia—yang merupakan rumah bagi 7,7 juta buku—dan melakukan pencarian dengan kata kunci “Papua Barat”, “Irian Jaya” atau hanya “Papua”, Anda akan menemukan sejumlah kecil dalam bahasa Belanda, Inggris dan Indonesia: hanya 1.192 judul. Koleksi kecil ini tak hanya mencerminkan betapa sulitnya membaca dan memahami persoalan di Papua Barat, tapi juga betapa berhasilnya negara Indonesia dalam membatasi penelitian independen mengenai degradasi lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penderitaan masyarakat adat Papua.

Sejak akhir tahun 1960an, pemerintah Indonesia telah membatasi jurnalis asing dan pemantau hak asasi manusia internasional untuk mengunjungi wilayah yang militeristik ini, menurut Pieter Drooglever dalam bukunya, An Act of Free Choice: Decolonization and the Right to Self-Determination in West Papua. Ia tersedia di Perpustakaan Nasional.

Pada tahun 1999, parlemen Belanda minta agar Institut Sejarah Belanda di Den Haag membuat tinjauan mengenai dekolonisasi Papua Barat, dengan harapan bahwa jatuhnya Soeharto, yang telah menjadi presiden selama tiga dekade, akan membuka dialog antara Indonesia dan Papua Barat.

Drooglever, seorang sejarawan, ditunjuk untuk lakukan penelitian. Ia memeriksa arsip di Belanda, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-bangsa dan Australia, namun tak diberi akses ke Arsip Nasional di Jakarta. Ia juga mewawancarai orang Papua dan Indonesia yang pernah terlibat masa transisi pemindahan kekuasaan pada 1960an.

Drooglever menerbitkan bukunya, setebal 807 halaman dalam bahasa Belanda, 27 tahun kemudian, pada tahun 2005. Terjemahan bahasa Inggris diterbitkan pada tahun 2009 dan terjemahan bahasa Indonesia muncul pada tahun 2010.

Drooglever berharap bukunya dapat membantu warga Indonesia mencari solusi damai di Papua Barat, seperti yang terjadi di Timor Leste pada tahun 1999 melalui referendum yang diselenggarakan oleh PBB, dan di Aceh pada tahun 2004, dengan perjanjian yang ditandatangani di Helsinki, yang memberikan otonomi pada wilayah tersebut. Keinginan Drooglever belum terkabul.

Dalam An Act of Free Choice, Drooglever menulis bahwa Kerajaan Belanda, pada tahun 1950an, mencoba mendirikan pemerintahan yang fungsional di Dutch New Guinea, dilengkapi dengan sekolah, rumah sakit, keamanan, jalan raya dan fasilitas lainnya.

Mereka belajar dari kegagalan mereka di Hindia Belanda, yang proklamasi kemerdekaan pada Agustus 1945, serta melawan kembalinya Belanda serta menjadi Republik Indonesia, yang berdaulat pada tahun 1949.

Kerajaan Belanda mendirikan pemerintahan di New Guinea dengan dua sarjana Belanda yang berpendidikan doktoral, serta pernah meneliti soal Papua Barat, sebagai gubernur.

Meskipun beberapa elite Papua pada awalnya menyambut baik gagasan integrasi dengan Indonesia, mereka berubah pikiran antara tahun 1950an dan 1960an ketika mereka menyaksikan negara tetangga tersebut bertransformasi dari republik yang progresif menjadi negara agresif yang didominasi militer. Persiapan menjadi negara berdaulat dimulai, dengan dukungan dari Belanda, agar Papua Barat pada akhirnya mandiri.

Namun Indonesia menyerbu Papua Barat pada tahun 1962; Belanda lantas ditekan oleh Amerika Serikat untuk berunding dan menandatangani Perjanjian New York setahun kemudian. Perjanjian ini mengatur adanya pemungutan suara, yang diawasi oleh PBB, yang memungkinkan warga Papua memutuskan apakah mereka ingin bergabung dengan Indonesia atau tidak.

Namun, seperti yang dijelaskan Drooglever dalam bab berjudul Under Jakarta’s Thumb, United Nations Temporary Executive Authority, organisasi PBB khusus Papua Barat, terus-menerus dimanipulasi, ditekan, dan dibodohi oleh Indonesia.

Lambertus Nicodemus Palar, yang saat itu menjabat sebagai perwakilan Indonesia di PBB, New York, mengakui bahwa Soebandrio, Menteri Luar Negeri Indonesia, tak menginginkan adanya referendum.

Ketika terjadi pergantian kekuasaan di Jakarta, Presiden Sukarno diganti Jenderal Soeharto, pemerintah Indonesia menyelenggarakan apa yang disebut sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Act of Free Choice), ketika hanya sekitar 1.000 delegasi yang dipilih pemerintah Indonesia memberikan suara, semuanya memilih integrasi dengan Indonesia.

Sebagian besar orang asli Papua mengatakan hak mereka untuk memilih diingkari dan terus menuntut adanya referendum, bila bukan, negara tersendiri yang terpisah dari Indonesia.

Meskipun gerakan kemerdekaan sebagian besar berlangsung damai, ada beberapa kelompok bersenjata yang sudah lama berdiri.

Saat ini, Papua Barat masih menjadi provinsi yang paling terbelakang dan paling miskin di Indonesia, dan pelanggaran hak asasi manusia masih banyak terjadi.

Buku lain yang tersedia di Perpustakaan Nasional adalah Updating Papua Road Map, buku terbitan 2019, yang merupakan update dari buku yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2009.

Para penulis buku ini mengecam pendekatan keamanan pemerintah Indonesia di Papua Barat, dan mendesak mereka untuk berdialog dengan berbagai kelompok Papua Barat. Muridan Widjojo, peneliti utama LIPI, menyatakan, “Dialog tidak membunuh siapa pun, dan jika gagal, selalu dapat dicoba lagi.”

Para kontributor Updating Papua Road Map memaparkan empat masalah utama di Papua Barat, dimulai dari marginalisasi orang asli Papua. Pendatang dari Indonesia—khususnya dari wilayah padat penduduk Pulau Jawa— membuat orang asli Papua sebagai minoritas di tanah mereka sendiri.

Program pembangunan tak hanya gagal memenuhi keperluan dasar masyarakat Papua dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi, namun juga menyebabkan kerusakan lingkungan.

Selain itu, pihak berwenang Indonesia menutup mata terhadap kekerasan yang dilakukan negara terhadap orang asli Papua, dan gagal menghukum para pelaku atau memulihkan hak-hak para korban.

Saat ini terdapat ketidakpercayaan yang mendalam di kalangan orang Papua terhadap pemerintah Indonesia.

Para penyusun Papua Road Map membujuk pemerintah Indonesia untuk menyetujui “Dialog Damai Papua” yang melibatkan peneliti LIPI dan beberapa tokoh Papua. Prosesnya dimulai tahun 2010 dan dipimpin oleh Widjojo dan Neles Tebay, seorang intelektual Papua dan pastor Katolik; mereka melakukan perjalanan dari satu kabupaten ke kabupaten lain di seluruh Papua Barat.

Upaya ini mencapai puncaknya pada konferensi publik pada bulan Juli 2011, di mana seorang menteri koordinator keamanan Indonesia menyampaikan pidato, yang menyambut gagasan dialog. Ratusan pemimpin Papua dari berbagai suku—pria dan perempuan, tua dan muda—berpartisipasi dalam acara yang berlangsung selama seminggu.

Konferensi tersebut diakhiri dengan terpilihnya lima pemimpin Papua, semuanya tinggal di pengasingan, untuk memimpin dialog dengan Indonesia. Kelimanya secara terbuka menganjurkan kemerdekaan dari Indonesia.

Tidak mengherankan, hal ini membuat marah para pejabat Indonesia, terutama setelah lima tokoh penting yang diperoleh dari konferensi tersebut, ikut pembentukan United Liberation Movement for West Papua, yang berbasis di Vanuatu pada tahun 2014.

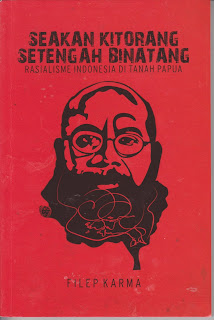

Buku mendiang Filep Karma, Seakan Kitorang Setengah Binatang: Rasialisme Indonesia di Tanah Papua, belum ditemukan di Perpustakaan Nasional.

Karma mungkin tahanan politik paling terkenal di Papua Barat. Dia pertama kali ditangkap pada bulan Juli 1998 dan dipenjara selama hampir dua tahun karena memimpin protes di Pulau Biak di mana pasukan keamanan Indonesia menembak mati lebih dari 150 warga Papua. Dia kemudian dibebaskan setelah menerima abolisi dari Presiden Abdurrahman Wahid.

Pada tahun 2004, ia kembali memimpin protes damai di Jayapura dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena “makar.” Ia dibebaskan pada November 2015 dan tenggelam saat menyelam dan mencari ikan pada November 2022.

Dalam bukunya, Karma mengenang bagaimana bisnis orang Papua berkembang pesat di Jayapura sebelum integrasi dengan Indonesia. Jayapura—yang saat itu sudah menjadi kota terbesar di Papua Barat—memiliki lebih dari dua puluh bioskop.

“Jayapura seperti Hong Kong,” kata Siegfried Zöllner, seorang misionaris Jerman, dalam memoarnya tentang kesan pertama terhadap kota tersebut pada tahun 1961.

Jayapura dijarah oleh tentara Indonesia yang menyerbu saat mereka tiba pada tahun 1962; Karma menemukan lemari baja, yang masih terdapat stempel rumah sakit Jayapura, di sebuah rumah sakit Surabaya di Jawa Timur beberapa tahun kemudian.

Dan perangkat keras bukanlah satu-satunya hal yang hilang dari Papua Barat. Karma menunjukkan bahwa pada tahun 1970an dan 1980an, militer dan polisi Indonesia menangkap dan menahan banyak anggota elite Papua, termasuk para pengusaha, menuduh mereka melakukan makar dengan menjadi “separatis” dan mengambil alih bisnis dan tanah mereka.

Ia berargumen bahwa rasisme yang sistematis adalah masalah mendasar Indonesia di Papua Barat: orang asli Papua, yang berkulit lebih gelap dan berambut keriting, dilihat berbeda. Orang Indonesia sering mengejek orang Papua, menyebut mereka “monyet” untuk menyiratkan bahwa mereka tertinggal dalam evolusi atau menggambarkan orang Papua sebagai orang malas, primitif, atau berbau busuk.

Bahkan flora dan fauna di Papua Barat telah terpinggirkan dan terlantar. Buku Sophie Chao, In the Shadow of the Palms: More-Than-Human Becomings in West Papua, memperhatikan tanaman kelapa sawit, yang baru-baru ini diperkenalkan ke Papua Barat. Banyak etnis Marind, suku asli di Merauke di selatan Papua Barat, menganggap tanaman ini “asing dan invasif”.

Selain perampasan lahan dan pelanggaran hak asasi manusia di sekitar perkebunan kelapa sawit, Chao menemukan bahwa “tanaman asing” ini juga menghancurkan hewan asli dan habitat lokal mereka.

Di Merauke, tempat Chao melakukan penelitian antropologis, jumlah penduduk Papua kurang dari 40 persen dari total populasi. Ia menulis “… angka kematian tinggi, angka harapan hidup pada laki-laki adalah 35 tahun dan perempuan 38 tahun, dan angka infeksi HIV merupakan yang tertinggi kedua di Indonesia.”

Ia juga berargumentasi bahwa penggunaan kelapa sawit telah meningkatkan konflik bersenjata di Papua Barat secara besar-besaran.

Selain mendatangkan tanaman non-pribumi, pemerintah Indonesia juga mendorong transmigrasi skala besar sejak tahun 1970an, dengan memberikan subsidi kepada pemukim dan memicu konflik antar warga.

Banyak orang Papua yang mempersenjatai diri dengan busur dan anak panah untuk mempertahankan tanahnya. Kelompok militan belakangan juga memperoleh senjata api, sebagian besar dari pasar gelap, dan pasokan berasal dari aparat keamanan Indonesia.

Walaupun beberapa pihak mungkin mendapat keuntungan besar dari perkebunan kelapa sawit, masuknya industri ini telah melanggengkan masalah yang sudah lama ada di Papua Barat.

Teka-teki Papua Barat bukan hanya persoalan Indonesia; ia juga masalah hukum internasional. Dalam Morning Star Rising: The Politics of Decolonization in West Papua, Camellia Webb-Gannon mempertanyakan alasan internasional untuk mengintegrasikan Papua Barat dengan Indonesia pada tahun 1969.

Uti possidetis juris adalah sebuah prinsip dalam hukum internasional yang mengatakan bahwa negara berdaulat yang baru seyogyanya dibentuk dengan mempertahankan batas-batas wilayah yang mereka miliki sebagai koloni sebelum kemerdekaan.

Prinsip tersebut diartikan bahwa Hindia Belanda, termasuk Papua Barat, akan menjadi Indonesia. Namun alasan ini masih menimbulkan masalah.

Webb-Gannon mengutip argumen Akihisa Matsuno, sarjana hubungan internasional yang menentang prinsip uti possidetis juris, dengan menunjuk pada referendum Januari 2011 yang menjadikan Sudan Selatan menjadi negara merdeka, lepas dari Sudan. Terdapat perbedaan etnis, bahasa, agama dan sosial antara Sudan Utara dan Selatan, serta kerajaan Inggris memerintah keduanya juga sebagai dua koloni yang terpisah.

Sejarah Sudan menunjukkan bahwa kurangnya integrasi, baik secara alami maupun historis, antar wilayah yang dikuasai oleh kekuatan kolonial yang sama, dapat digunakan untuk membenarkan pembentukan negara-negara yang terpisah. Batasan kolonial, seperti semua konstruksi buatan manusia, tidaklah mutlak.

Pengalaman Sudan bisa menjadi pelajaran bagi Papua Barat. Seperti yang diterangkan Drooglever dalam bukunya, Papua Barat memiliki sejarah pendudukan yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Pendudukan Belanda di Papua Barat berlangsung lebih singkat dan seluruh pulau tersebut dibebaskan oleh militer Amerika Serikat pada tahun 1944.

Ada juga perbedaan agama: tidak seperti daerah lain di Indonesia, di mana Islam adalah agama dominan, agama Kristen memiliki pengaruh yang lebih besar di Papua Barat.

Sebagian besar masyarakat Papua dalam buku Webb-Gannon adalah bagian dari diaspora Papua. Andy Ajamiseba, yang tinggal di Vanuatu dan anggota Black Brothers, sebuah band rock Papua, bicara tentang bagaimana orang Papua memandang diri mereka, “Masalahnya di sini adalah identifikasi diri sendiri, identitas kami—kami bukan orang Indonesia. Mungkin kalau kami merdeka, keadaan perekonomian kami tidak sebaik di Indonesia, kami harus merangkak ke luar, tapi kami ingin menjadi diri sendiri. Saya orang Papua. Dengan segala hormat kepada orang Indonesia… kita adalah dua orang yang berbeda: kami bukan orang Indonesia; mereka bukan orang Papua.”

Benny Wenda, pemimpin United Liberation Movement for West Papua yang tinggal di Oxford, Inggris, menyangkal bahwa kemerdekaan yang dicari orang Papua bersifat metafisik atau spiritual. Merujuk pada perjuangan Indonesia untuk merdeka melawan kolonialisme Belanda, Wenda mengatakan, “Jika [orang Indonesia] hanya menginginkan kebebasan secara spiritual, mengapa mereka melawan Belanda?”

Morning Star Rising menjelaskan bahwa tak seluruh masyarakat Papua bersatu dalam tujuan dan taktik untuk merdeka dari Indonesia. Perpecahan sering kali terjadi, termasuk perselisihan tahun 1976 dalam Organisasi Papua Merdeka di hutan Keerom, dekat perbatasan dengan Papua New Nugini.

Persengketaan —akibat kesalahpahaman soal hubungan luar negeri dan juga etnis—meletus antara Jacob Prai, salah satu tokoh OPM dan orang asli Keerom, serta Seth Rumkorem, ahli militer OPM dari etnis Biak.

Sesudah perselisihan, kedua pria tersebut mencari suaka di Eropa. OPM mengalami kemunduran. Rumkorem menetap di Belanda dan Prai tinggal di Swedia.

Webb-Gannon juga menjelaskan bahwa praktik pemekaran, yaitu pembentukan daerah administratif dan anggaran baru di Papua Barat secara cepat oleh pemerintah Indonesia, juga menimbulkan perpecahan dalam masyarakat Papua. Pada Juni 2022, misalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia membagi Papua Barat, dari dua menjadi enam provinsi.

Langkah-langkah ini dipandang oleh banyak orang Papua sebagai taktik devide et impera, memecah belah dan menguasai, dimana sekelompok kecil orang Papua diberi kendali terbatas atas wilayah yang dimekarkan.

Namun gerakan Papua Barat berkisar pada, dan dapat mencapai, konsensus strategis secara berkala, termasuk dengan United Liberation Movement for West Papua, sebuah organisasi payung bagi beberapa kelompok pro-kemerdekaan.

Webb-Gannon menulis, “Berusaha mencapai konsensus melalui perdebatan dan ketidaksepakatan seperti yang dilakukan orang Papua Barat adalah hal yang demokratis; hal ini juga merupakan karakteristik utama gaya politik Melanesia, yang mencerminkan struktur sosial Melanesia yang secara tradisional bersifat acephalous[tanpa kepala].”

Di alinea terakhir bukunya, Drooglever menulis, “Kemungkinan masa depan yang lebih baik bagi orang Papua bisa didapat dari ketertarikan Indonesia terhadap wilayah tersebut, karena Indonesia tak hanya memiliki tradisi pemerintahan militer dan otoriter, tapi juga interaksi yang berbudaya dan upaya untuk menyediakan pemerintahan yang baik. Kami hanya bisa berharap bahwa dua aspek terakhir akan lebih unggul.”

Perpustakaan Nasional mungkin tak memiliki banyak buku tentang Papua Barat, namun buku-buku seperti lima buku yang diulas di sini menggambarkan sejarah tersiksanya orang Papua. Mereka mengungkap tipu daya dan kebingungan yang dilakukan para pemimpin Indonesia untuk mencegah kritik internasional atas pelanggaran yang dilakukan saat Indonesia merebut wilayah yang kaya akan sumber daya alam ini. Orang Papua juga belajar dari kegagalan generasi tua; namun mereka terus mempertahankan hak mereka dan melawan pemerintahan Indonesia yang menindas.

Tulisan ini telah terbit sebelumnya di laman blog Andreas Harsono,dengan judul: Lima buku, yang diresensi Andreas Harsono, menerangkan sejarah penderitaan Papua Barat

Mekong Review

An Act of Free Choice: Decolonisation and the Right to Self-Determination in West Papua

Oneworld Academic: 2009

Updating Papua Road Map

Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2017

Seakan Kitorang Setengah Binatang: Rasialisme Indonesia di Tanah Papua

Deiyai, Jayapura: 2014

Morning Star Rising: The Politics of Decolonization in West Papua

University of Hawaii Press: 2021

In the Shadow of the Palms: More-Than-Human Becomings in West Papua

Duke University Press: 2022

Tentang Andreas Harsono:

Dia bekerja buat Human Rights Watch (New York) sejak 2008. Pada 1994, dia ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (Jakarta), Institut Studi Arus Informasi (Jakarta, 1995), dan jadi anggota awal dari International Consortium of Investigative Journalists (Washington DC, 1997). Pada 2003, dia ikut mendirikan Yayasan Pantau (Jakarta) dan Suara Papua (Jayapura, 2011). Dia kuliah teknik di Universitas Kristen Satya Wacana (Salatiga) pada 1980an. Pada 1999, dia belajar jurnalisme sebagai Nieman Fellow di Universitas Harvard (Cambridge).