Seram Bagian Barat,- Matahari hampir tergelincir di penghujung siang, hamburan cahayanya memantul dari balik pohon tepat di bawah seorang gadis kecil, Lenci (12). Tangan kanannya tampak cekatan mengaduk adonan tepung terigu dan santan di atas kuali, sesekali tangan kirinya menggosok mata lantaran perih terkena semburan asap yang berasal dari tungku api. Di belakangnya, empat orang anak sedang bersenda gurau sambil mengamati gerakan tangan Lenci memutar searah jarum jam.

Tak lama muncul Pery, bocah laki-laki 9 tahun itu bertanya pada Mama Tina yang kala itu ikut memperhatikan Lenci. Mama Tina, sapaan sehari-hari Martina Makoto, Ketua Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Kampung Uraur, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.

“Lalu, beta (saya) bantu apa lai,” tanya Perry. “Tuang itu saja,” jawab Mama Tina kepada Pery.

Sekitar 10 langkah di hadapan anak-anak kelompok mama-mama tak kalah sigap bekerja. Mama panggilan akrab bagi anak-anak untuk perempuan adat di kampung. Tiga orang mama terlihat tengah duduk di atas gaba-gaba, tempat duduk berbentuk panjang yang terbuat dari dahan sagu. Mereka sedang menyiapkan kudapan salah satunya yang tengah dimasak Lenci, kue nagasari. Ada pula yang mendekorasi dinding, seorang lainnya terlihat membersihkan dedaunan yang gugur di tanah.

Sementara yang laki-laki kebagian tugas mendirikan tenda, tak butuh waktu lama empat buah bambu tertancap ke dalam tanah membentuk persegi seluas 3×4 meter. Dua bambu lainnya ditancap di bagian tengah untuk menopang atap tenda berbahan terpal warna biru. Halaman yang tadinya kosong seketika itu diubah menjadi tempat perayaan Natal Sekolah Adat Nuduasiwa.

Sabtu 20 Desember lalu, belasan anak perempuan dan laki-laki bersama beberapa pengajar berkumpul di halaman sekolah adat kala aktivitas sekolah diliburkan. Rupanya mereka datang secara sukarela untuk menyiapkan acara Natal yang akan digelar di malam harinya.

“Anak-anak datang sendiri lihat mama-mama bekerja lalu mereka datang bantu,” kata Mama Tina.

Ini adalah perayaan Natal pertama bagi murid-murid di sekolah adat setelah hampir setahun terakhir didirikan. Jauh sebelum itu, mama-mama sudah menggagas ide tentang sekolah adat namun terhenti di tengah jalan. Lantaran kekurangan tenaga pengajar pun bekas bangunan berbentuk rumah panggung itu sudah reyot termakan usia.

“Sekolah sudah aktif namun dipindahkan sementara di gudang pengumpulan hasil kebun,” kata Kepala Sekolah Adat Nuduasiwa, Jomima Ihalewey.

Gudang semi permanen berukuran 4×6 meter yang sebelumnya dipakai untuk menyimpan hasil kebun kolektif itu kini menampung sekitar 40-an murid. Meski duduk melantai dan berhimpitan tak menyurutkan semangat mereka yang belajar di sana. Bagi mereka bangunan sederhana itu tak jadi soal bahkan di alam pun bisa jadi tempat belajar.

“Karena memang sekolah adat tidak berfokus di ruangan. Alam bisa jadi tempat belajar,” katanya.

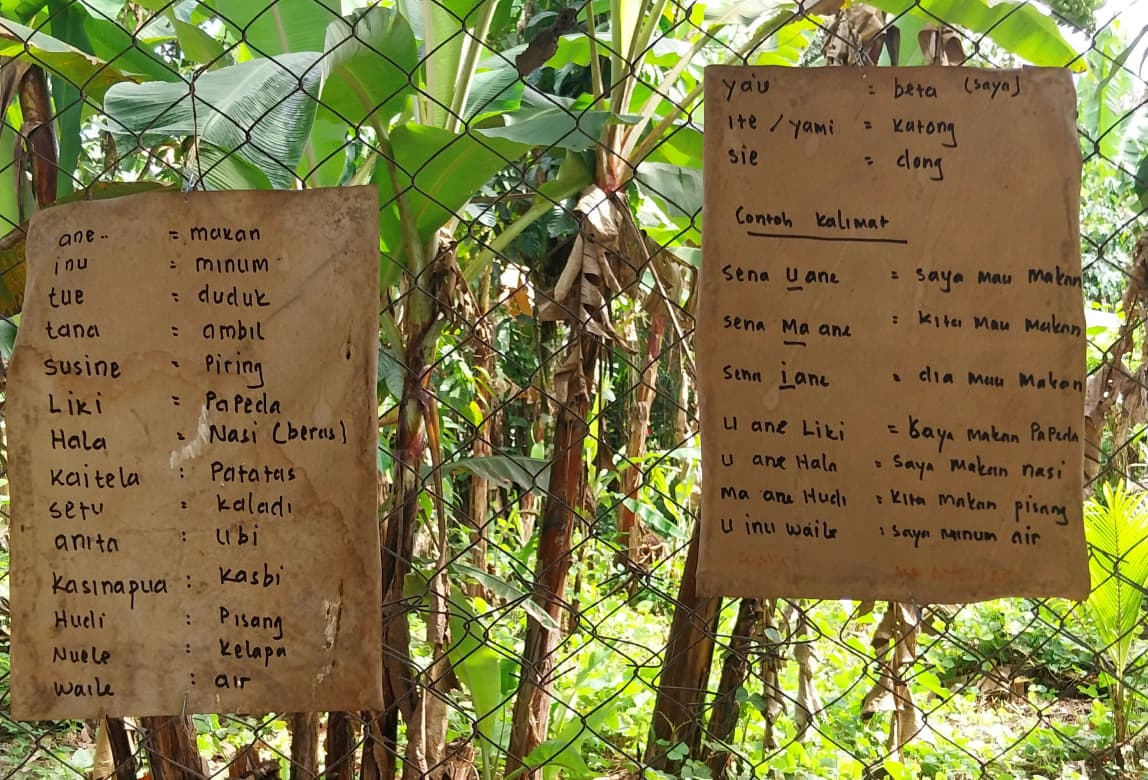

Aktivitas sekolah berlangsung tiga kali dalam sepekan, hari Selasa ada pelajaran bahasa adat, di hari Rabu ada seni dan budaya, mereka mempelajari tarian juga musik tradisional seperti suling dan jikulele dan di hari Minggu mereka belajar menganyam, entah itu kerajinan tangan dari bambu maupun cucu atap istilah menganyam atap dari daun sagu.

Meski sebagian besar sudah menggunakan atap berbahan seng, tetapi masyarakat adat di Maluku umumnya masih menggunakan daun sagu yang dirangkai sebagai atap. Terutama untuk bangunan Baileo, sebutan rumah adat Maluku.

Tak ada batasan usia, siapapun yang ingin mengenal adat dan pengetahuan tentang leluhur boleh ikut belajar. Mulai dari usia lima tahun hingga orang dewasa. Bagi perempuan adat di Uraur pengetahuan adat adalah cara mereka menghargai leluhur.

Dibangunnya sekolah adat itu seturut dengan harapan para perempuan adat untuk mendekatkan lagi anak-anak di kampung dengan tradisi dan identitas mereka sebagai masyarakat adat. Pasalnya mereka yang lahir medio 2000-an sampai saat ini sudah tak memakai bahasa asli Wemale, kelompok etnis di Pulau Seram.

Selain itu, orang Wemale punya pengetahuan pengobatan tradisional menggunakan tali api yang hidup di hutan, daun kenari, dan daun jagung untuk mengobati penggumpalan darah. Masyarakat adat di Uraur menyebutnya ambil dara mati.

“Karena memang sekarang ini sebagai masyarakat adat itu punya pengetahuan tentang adat sudah hampir hilang. Supaya dengan sekolah itu bisa belajar sama-sama. Yang tua bahkan anak kecil,” ungkap Jomima.

Murid-murid juga dibekali pendidikan kritis agar bisa membaca berbagai kompleksitas yang terjadi akibat kebijakan yang meminggirkan hak masyarakat adat. Tak hanya soal identitas dan budaya tetapi lewat pengetahuan dapat memperjuangkan wilayah adatnya.

“Tidak saja belajar sejarah leluhur mereka juga diajarkan pendidikan kritis lewat pendekatan seni dan budaya,” katanya.

Sekolah Adat Nuduasiwa juga punya peran penting membangun hubungan sosial di kampung. Meski Uraur memiliki sistem kekerabatan matrilineal bukan berarti ada dominasi gender. Hal itu ditunjukan dengan adanya kerja sama antara perempuan maupun laki-laki.

Perempuan yang akrab disapa Mama Ken itu tak menampik, budaya patriarki turut mempengaruhi tradisi masyarakat adat karena perkawinan campur yang berimbas dalam hubungan rumah tangga yang tidak setara.

“Di sini kami sama-sama bekerja, bapak-bapak juga terlibat mengajar. Supaya bisa menunjukan perempuan dan laki–laki itu punya peran yang sama,” katanya.

Merawat Alam, Merawat kehidupan

Nama Nuduasiwa sebagaimana nama sekolah adat itu berarti sembilan mulut atau sembilan suara. Uraur merupakan satu dari delapan kampung adat. Delapan kampung itu di antaranya, Rumatita, Imabatai, Honitetu, Sokawati, Ursana, Uraur, Nunaya, Nui, dan Lakubutui. Honitetu adalah negeri atau kampung induknya.

Kampung-kampung tersebut terdiri dari sembilan soa atau kumpulan marga seperti, Soa Lattu, Soa Moly, Soa Titta, Soa Mauwene, Soa Tebiary, Soa Laiuluy, Soa Tayane, Soa Taniwel, dan Soa Hokojate.

“Perwakilan soa ini nantinya akan menjabat di Saniri atau lembaga adat yang berperan mengayomi hukum adat,” kata Jomima.

Masyarakat Adat Honitetu amat menghargai perempuan, secara metafora mereka diibaratkan sebagai mata sagu. Mata sagu adalah tunas pohon sagu, dapat membentuk rumpun sagu yang hidup dan berlipat ganda.

Dia mencontohkan, kepala Soa Mauwene harus dijabat seorang perempuan. Perannya krusial untuk memutuskan segala perkara di level adat. Jika ia tidak setuju maka keputusan tidak bisa dijalankan. Hal tersebut tidak berarti kepala soa dari Mawene punya posisi tertinggi dibandingkan kepala-kepala soa lainnya di lembaga adat melainkan sebuah tradisi untuk menghormati perempuan.

“Keputusan selalu ditanyakan kepada saudara perempuan. Kalau perempuan bilang tidak bisa, maka tidak akan dilakukan,” tuturnya.

Namun, sejak mantan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, Timotius Akerina mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa telah mengubah sistem dan tatanan adat yang mereka percaya secara turun-temurun .

Termasuk peran dan fungsi mereka dalam pemerintahan adat secara otomatis berubah lantaran kebijakan tersebut. Sementara itu, ada tradisi di Honitetu termasuk di Uraur kepala desa dipilih berdasarkan marga keturunan raja.

“Kekhawatiran terbesar saya ketika jabatan kepala desa dapat diduduki oleh siapa saja maka bisa saja wilayah adat kami tidak lagi dianggap sebagai wilayah adat, tetapi disebut desa. Kalau menjadi desa bisa jadi seluruh wilayah hutan kami diklaim sebagai hutan negara,” ungkap Jomima.

Kekhawatiran itu sangat beralasan. Menilik pengalaman di masa lalu, pada tahun 1995 PT Barito Pacific Lumber dan PT Djayanti Group pernah membuka konsesi kayu. Dua perusahaan itu mengeksploitasi hutan adat sehingga mengubah budaya termasuk lanskap pertanian di kampung.

Belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang mengakui keberadaan masyarakat adat beserta wilayah adatnya menyebabkan mereka berada di posisi rentan. Rentan mengalami konflik dan ruang hidup mereka makin menyempit.

Pada Rabu, 5 November lalu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Global Alliance of Territorial Communities (GATC), dan Earth Insight meluncurkan laporan global bertajuk “Wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Garis Depan: Pemetaan Ancaman dan Solusi di Hutan Tropis Terbesar di Dunia”.

Dalam laporan itu disebutkan, 6 juta hektar lahan masyarakat adat tumpang tindih dengan izin pengusahaan hutan kayu, 1,6 juta hektar tumpang tindih dengan blok migas dan 0,6 hektar wilayah masyarakat adat tumpang tindih dengan izin tambang.

Data tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ancaman tertinggi terhadap masyarakat adat di kawasan hutan tropis dunia. Masyarakat adat yang selama berabad-abad menjaga bumi dengan caranya sendiri kehilangan hutan, rumah, identitas bahkan masa depan mereka.

“Perusahaan pernah masuk ke sini ada Jayanti dan Barito Grup yang berdampak berkurangnya air. Jadi kalau musim panas kekeringan. Kalau musim hujan pasti banjir,” timpal Mama Tina.

Menurut Mama Tina, belum lama ini sempat ada perusahaan yang ingin masuk di wilayah adat Honitetu. Namun masyarakat adat menolak dengan keras.

“Sempat ada yang mau masuk di Kilo 12, mereka sudah survei tapi ditolak,” katanya.

Di sisi lain, penguasaan lahan berdampak terhadap ekonomi masyarakat adat. Membuat banyak perempuan adat di Uraur tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi. Banyak dari mereka yang berusia 40 sampai 50-an tahun hanya menamatkan SD dan SMP, sehingga mereka tidak cukup percaya diri dalam meningkatkan kapasitas diri mereka.

Sumber ekonomi perempuan adat berasal dari hutan dengan cara berkebun dan berdagang hasil hutan tersebut. Damar salah satu penghasilan terbesar di sana. Mereka mengais getah damar kemudian menjualnya seharga Rp17 ribu per kilo.

Karena alasan itulah para perempuan adat di kampung membangun sekolah adat dan juga mengupayakan sumber pangan alternatif. Sejak tahun 2019 mereka membuat kebun kolektif di atas lahan 5.000 meter persegi atau setengah ukuran lapangan sepakbola.

Ada bergam ubi; ubi jalar, ubi kayu atau singkong, talas, dan pisang. Sebagian lahan berukuran 20×30 meter untuk menanam sayuran kacang, tomat, cabai dan sawi. Sebelumnya, mereka sempat menanam jagung. Namun, tanaman itu rusak terserang bakteri seperti bercak daun atau bulai karena curah hujan yang tinggi.

“Ini sempat rusak kebun-kebun kami karena hujan,” kata Mama Tina.

Cara perempuan adat mengelola sumber pangan sesuai dengan tradisi dan praktik budaya di kampung. Tradisi tersebut pun diturunkan kepada komunitas anak muda lewat Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Uraur. Para perempuan adat menyiapkan lahan dan memberikan benih sayuran jenis kacang dan kangkung untuk ditanam.

Pada perayaan Natal sekolah adat, hasil kebun anak muda yang sudah dipanen lebih dulu dijadikan santapan dalam acara makan patita. Makan patita merupakan tradisi makan bersama orang Maluku. Aneka jenis hidangan makanan akan disajikan di atas meja kemudian masyarakat secara bergiliran mengambil dan menikmatinya bersama-sama sebagai simbol ikatan persaudaraan dan guyub.

“Sekarang anak-anak muda memanen kacang panjang dimakan di acara makan patita Natal sekolah adat. Karena ini budaya kita, kalau merusak berarti kita tidak menghargai leluhur,” tuturnya.

Kosmologi masyarakat adat terutama perempuan mengajarkan bagaimana praktik merawat adalah cara menghargai alam dengan ketentuan yang sudah diturunkan dari leluhur dimana alam dimaknai sebagai entitas yang hidup dan sakral saling terhubung dengan manusia.

Aktivis lingkungan dan Ahli Ekologi asal India Vandana Shiva dalam bukunya berjudul Demokrasi Bumi: Keadilan, Keberlanjutan, dan Perdamaian menuliskan, demokrasi di bumi menghubungkan orang-orang dalam lingkaran perawatan, kerjasama, dan kasih sayang, alih-alih membagi mereka melalui persaingan dan konflik yang menyebabkan ketakutan dan kebencian.

Tak hanya untuk kebutuhan dapur, hasil kebun yang dikelola itu biasanya dibagikan ke sesama mereka di kampung. Jika panen dalam jumlah banyak sayuran itu dijual. Uang hasil dagangan dipakai untuk kegiatan pemberdayaan dan merawat sesama perempuan adat. Bagi mereka, merawat alam sama halnya merawat manusia. Sebab darinya kehidupan lahir.

“Kalau ada yang sakit hasil kebun dipakai untuk bantuan orang sakit, membantu keluarga lain yang kekurangan dan pertemuan hari-hari besar di kampung,” tutup Mama Tina.

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi Titastory dan Project Multatuli untuk koleksi “Jendela Perempuan“.