Pagi itu, Minggu, 26 Oktober 2025, Jakarta masih basah oleh sisa hujan malam. Ponsel-ponsel para aktivis hak asasi manusia bergetar hampir bersamaan. Pesannya singkat, nyaris datar, tetapi menghantam keras: Johnson Panjaitan wafat. Pukul 07.33 WIB. Ia tutup usia di 59 tahun.

Tak ada sirene, tak ada pengumuman kenegaraan. Kabar itu menyebar dari satu grup WhatsApp ke grup lain, dari pesan pribadi ke unggahan duka di media sosial. Nama Johnson segera memenuhi lini masa. Bagi sebagian orang, ia pengacara keras kepala. Bagi yang lain, ia pembela yang tak pernah menghitung ongkos pribadi. Dan bagi mereka yang mengenalnya lebih dekat, Johnson adalah orang yang—meminjam ungkapan **Amnesty International Indonesia—“kalau sedang melawan, seperti punya sembilan nyawa.”

Tulisan ini bukan sekadar obituari. Ia adalah cerita memorial, sebuah upaya merekam jejak seorang pengacara yang memilih berdiri di sisi paling berbahaya dari hukum: sisi korban, sisi yang berhadapan langsung dengan kekuasaan, dan sisi yang kerap dianggap “tidak patriotik” oleh negara.

Dari Ruang Kuliah ke Jalan Sunyi

Johnson Sotarduga Panjaitan lahir pada Sabtu, 11 Juni 1966. Ia menamatkan pendidikan hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH-UKI), Jakarta, pada 1989. Generasinya tumbuh di bawah bayang-bayang Orde Baru—rezim yang menempatkan hukum sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai penjaga keadilan.

Banyak lulusan hukum memilih jalur aman: firma besar, korporasi, atau birokrasi. Johnson mengambil jalan lain. Ia percaya hukum tidak boleh berhenti di ruang sidang, apalagi tunduk pada kepentingan politik. Ia mendirikan kantor hukum Johnson Panjaitan & Partners, tetapi praktik profesional itu selalu berjalan berdampingan dengan aktivisme.

Pilihan ini menempatkannya pada lintasan berbahaya. Ia bukan hanya berhadapan dengan berkas perkara, melainkan dengan aparatus kekuasaan, jaringan bisnis gelap, dan kepentingan politik yang merasa terganggu.

Tahun 1996, Johnson menjadi salah satu dari 57 pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI). Organisasi ini lahir dari kegelisahan: lembaga bantuan hukum yang ada dinilai belum cukup radikal menghadapi impunitas struktural.

PBHI tidak hanya memberi bantuan hukum. Ia menjadi simpul perlawanan sipil, ruang pertemuan antara advokat, aktivis, akademisi, dan korban. Johnson kemudian dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal PBHI (2001–2004), masa ketika tekanan terhadap pembela HAM meningkat tajam.

Di periode inilah Johnson mulai merasakan langsung harga yang harus dibayar.

Teror yang Tak Pernah Menyurutkan

Senin sore, 12 November 2001, mobil Johnson yang terparkir di halaman kantor PBHI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, ditembak orang tak dikenal. Waktu menunjukkan pukul 16.00 WIB. Peluru menembus badan mobil. Untungnya, Johnson tidak berada di dalamnya. Ia sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendampingi sidang Ketua Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA), Faisal Syaifuddin.

Pesan teror itu gamblang. Rumah dan mobil bisa menjadi sasaran. Jalur yang dilalui Johnson sehari-hari diketahui. Namun, seperti banyak ancaman terhadap pembela HAM di Indonesia, kasus ini tak pernah benar-benar tuntas.

Teror kembali datang satu dekade kemudian. Jumat pagi, 24 Februari 2012, mobil Toyota Rush hitam milik Johnson yang terparkir di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta dicoret piloks merah darah. Tulisan besar itu berbunyi: “Diam atau Mati.”

Saat itu Johnson sedang menangani perkara mafia minyak PT PETRAL, anak usaha Pertamina di Singapura, yang digugat oleh LSM Anak Negeri.

Johnson melapor. Polisi mengaku menyelidiki. Tetapi hingga Johnson wafat, pelaku tak pernah terungkap. Yang jelas, ancaman itu tidak menghentikannya.

Solidaritas Tanpa Identitas

Keberanian Johnson melampaui batas identitas etnis dan geografis. Ia berdiri bersama korban di Aceh, Timor, Papua—dan Maluku. Solidaritasnya terhadap perjuangan bangsa Alifuru di Maluku menjadi salah satu bab terpenting dalam hidupnya.

Ia bersedia menjadi Ketua Tim Advokasi Masyarakat Sipil Maluku (TAMASU) dalam perkara “makar” penari Cakalele RMS. Keputusan ini bukan perkara ringan. Di Indonesia, membela RMS sering dianggap tabu, bahkan berbahaya.

Johnson tahu risikonya. Ia tetap melangkah.

29 Juni 2007. Lapangan Merdeka, Ambon. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri perayaan Hari Keluarga Nasional. Di hadapannya, sekelompok penari Cakalele tampil. Di tengah tarian, mereka membentangkan bendera RMS.

Tak ada senjata. Tak ada serangan. Tetapi negara merespons dengan kekerasan. Para penari ditangkap, disiksa, dan diadili. Hukuman penjara dijatuhkan, bahkan kepada anak-anak belasan tahun. Kesaksian penyiksaan kemudian terdokumentasi oleh organisasi HAM internasional.

Johnson melihat peristiwa ini bukan sebagai kasus pidana biasa, melainkan sebagai pelanggaran HAM serius. Ia menyebut para penari Cakalele sebagai korban kriminalisasi politik.

Den Haag: Mengguncang Diplomasi

Tahun 2010, Johnson bersama enam penggugat lain membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Den Haag, Belanda. Gugatan mereka meminta pencabutan imunitas Presiden RI agar dapat diadili atas dugaan pelanggaran HAM terhadap aktivis RMS.

Langkah ini mengejutkan banyak pihak. Belum pernah ada upaya seberani itu terhadap presiden Indonesia yang sedang menjabat. Gugatan tersebut memicu prosedur cepat (kort geding). Pada hari yang sama dengan rencana kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Belanda, pengadilan menggelar sidang pendahuluan.

Hasilnya? Presiden RI membatalkan kunjungan kenegaraannya. Dunia internasional menyorot. Media Belanda memberitakan secara luas. Di Indonesia, perdebatan meledak: ada yang menyebutnya kemenangan politis RMS, ada yang menyebutnya preseden memalukan bagi diplomasi.

Johnson bersikap tenang. Bagi dia, satu hal sudah tercapai: legal standing kliennya diakui oleh pengadilan Belanda. Itu saja sudah cukup untuk membuka diskusi global tentang pelanggaran HAM di Maluku.

Johnson: “Saya Ini Lawyernya RMS”

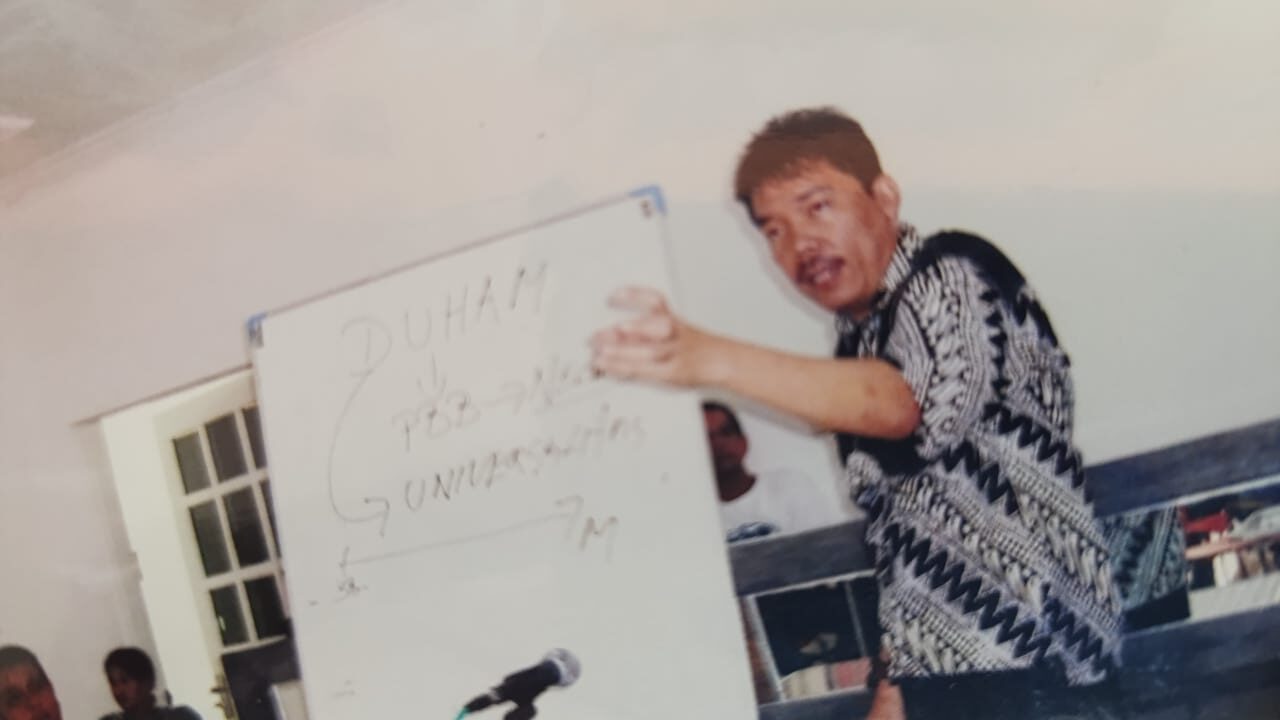

Dalam sebuah kursus HAM untuk pengacara yang diselenggarakan ELSAM dan mitra Australia pada 2009, Johnson berdiri di depan peserta dan berkata lantang: “Saya ini lawyernya RMS.”

Kalimat itu beredar luas, direkam, dibagikan. Banyak yang menganggapnya bunuh diri profesional. Johnson justru menganggapnya kejujuran.

Ia percaya pengacara tidak boleh bersembunyi di balik bahasa netral ketika berhadapan dengan ketidakadilan.

Awal 2012, saya bertemu Johnson di Ambon dalam sebuah Workshop Jurnalis, Hukum, HAM, dan Investigasi. Di sela acara, kami berbincang santai. Johnson bercerita mengapa ia memutuskan terlibat penuh dalam perkara RMS—bahkan menyebutnya sebagai “kasus terakhir yang layak diperjuangkan.”

Ia mengatakan telah meneliti dokumen hukum RMS secara mendalam. Kesimpulannya tegas: menurutnya, RMS memiliki dasar hukum internasional yang kuat, bahkan lebih kuat dibanding beberapa kasus lain seperti Timor Timur, Papua, atau Aceh.

Johnson juga bercerita tentang rencananya menggugat status hukum Republik Indonesia Serikat pasca-Konferensi Meja Bundar ke Mahkamah Internasional. Ia menyebutnya sebagai kotak Pandora—sekali dibuka, sejarah hukum Indonesia akan dipaksa berbicara ulang.

Rencana itu tak pernah terwujud. Waktu tidak berpihak.

Sembilan Nyawa yang Tersisa

Johnson bukan orang Maluku. Ia bukan bagian dari Bangsa Alifuru. Tetapi solidaritasnya terhadap perjuangan Alifuru sering kali melampaui banyak orang yang mengaku berasal dari sana. Ia berdiri di titik paling berbahaya, ketika solidaritas bukan lagi slogan, melainkan risiko nyata.

Kini Johnson telah pergi. Tetapi seperti kata Usman Hamid, sembilan nyawanya tidak ikut terkubur. Mereka tersisa dalam ingatan, dalam arsip perkara, dalam keberanian yang pernah ia contohkan.

Cerita ini tidak bertujuan mengagungkan satu sosok. Ia ingin mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kita—sebagai bangsa, sebagai komunitas, sebagai individu—masih sanggup melawan ketidakadilan dengan keberanian seperti Johnson Panjaitan?

Jika jawabannya ragu, maka warisan Johnson menjadi cermin yang tak nyaman. Dan mungkin, justru di situlah nilai memorial ini: memaksa kita bercermin, dan memilih—diam, atau melawan.

Penulis adalah Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Politeknik Negeri Ambon