titastory, Ambon – Judul tulisan ini adalah sepenggal kalimat sebagaimana yang dinyatakan oleh, Harry Tjan Silalahi, Sarjana Hukum (S.H.), (Tjan Tjoen Hok) – Mantan Sekretaris Jenderal Partai Khatolik, mantan Ketua Komisi I (satu) ‘Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong’ (DPRGR), mantan anggota ‘Dewan Pertimbangan Agung’ (DPA), dan mantan Direktur ‘Centre for Strategic and International Studies’ (CSIS) – ketika mengutip ancaman Sukarni Kartodiwirjo (1916–1971) / Wikana (1914–1966) kepada Doktor (Dr.) ‘Honoris Causa’ (H.C.) Insinyur (Ir.) Koesno Sosrodihardjo alias Sukarno (1901–1970), dan Dr. (H.C.) Doktorandus (Drs.) Muhammad Hatta (1902–1980) (https://youtu.be/LQFuBuuKBQ). Terhadap perihal ini, Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta sendiri memberikan kesaksian secara pribadi dalam halaman 218 dari buku dibawah judul, Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977), yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2015 oleh penerbit Kompas.

Dalam hubungan dengan perihal tersebut di atas, pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, semua orang yang menganggap dirinya sebagai “bangsa Indonesia” sedang merayakan hari kemerdekaan ‘Negara Republik Indonesia’ (NRI) (sekarang: ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’ (NKRI)) yang dinyatakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 – 78 (tujuh puluh delapan) tahun lalu. Namun demikian, mulai dari hari Jumat, tanggal 17 agustus 1945 ini pula, ancaman Sukarni Kartodiwirjo / Wikana sebagaimana tersebut di atas, bukan hanya menjadi suatu pepesan kosong belaka, tetapi benar-benar menjadi suatu kenyataan terhadap “nyawa” ‘orang-orang Ambon’ (Pada saat itu, orang-orang Maluku disebut, sebagai: “orang-orang Ambon”) di seluruh ‘India-Timur’ (Oost–Indie) yang berlangsung dari tahun 1945 sampai/dengan tahun 1949 … 4 (empat) tahun lamanya.

Johannes Dirk de Fretes (1912–1984), dalam halaman 68 dari buku dibawah judul, Kebenaran Melebihi Persahabatan, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2007 oleh penerbit Harman Pilatex dan Kubuku, mengilustrasikan kejadian seperti tersebut di atas, sebagai: “kemerdekaan yang mengancam dan membunuh”. Prof. (Emeritus) Bernard Hubertus Maria Vlekke (1899-1970), ketika menanggapi peristiwa sebagaimana tersebut di atas, menyatakan dalam tulisannya pada jurnal Far Eastern Survey yang diterbitkan pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 1945, seperti dikutip oleh Rosdiansyah seorang peneliti ‘The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi’ (JPIP), alumnus ‘International Institute of Social Studies’ (ISS) Den Haag, Belanda, dalam artikel opini dibawah judul, Tiga Sejarawan Belanda Menyoal Proklamasi 1945, bahwa: “Sukarno jelas figur utama pemantik serangkaian aksi setelah proklamasi dikumandangkan” https://pwmu.co/.

Pembantaian Orang Ambon

Nyonya ‘Henriette Josephine “Mansje” Latuharhary/Muskita’ (1932–2019) (Isteri dari ‘Meester’ (Mr.) Johannes Latuharhary (1900–1959)) memberikan kesaksian melalui tulisan dibawah judul, Oom Gerrit Berjasa Mengubah Pola Pikir Orang Maluku, sebagaimana dirangkum oleh Panitia Mengenang 100 Tahun ‘Proffesor’ (Prof.) Dokter (DR.) Gerrit Augustinus Siwabessy (1914-2014) dalam halaman 299 dari buku berjudul, Sang Upuleru, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2014 oleh penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, bahwa: “Pada tahun 1945, ketika euforia kemerdekaan sedang melanda rakyat Indonesia, orang-orang Maluku di berbagai kota besar justeru mengalami tambahan penderitaan. Orang-orang Maluku dimusuhi rakyat, bahkan dicaci sebagai “Anjing Belanda” dan “Mata-mata Belanda”. tidak gampang jadi orang Ambon saat itu. Padahal pada masa penjajahan Jepang, kehidupan keluarga-keluarga Maluku sudah menderita. Suami-suami mereka yang anggota ‘KNIL’ (Het Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger (Tentara Kerajaan Hindia-Belanda) – Penulis) asal Maluku ditawan Jepang, dibuang, atau dibunuh. Isteri-isteri dan anak-anak hidup di perkampungan kompleks KNIL tanpa penghasilan. Setelah merdeka, dengan sedikit uang yang ada, mereka tidak bisa membeli makanan karena para pedagang membenci mereka”.

Pembantaian orang-orang Maluku oleh para pembela Republik Indonesia segera setelah diproklamasikannya kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada hari jum’at, tanggal 17 Agustus 1945, dimulai di ‘Jakarta’ (Ibu Kota Negara Republik Indonesia) dengan pembunuhan yang mengagetkan terhadap ‘Boma Latupeirissa’ (orang tua) di Jatinegara … Keluarga Lopies di Pasar Minggu … termasuk anak-anak dan seorang pemuda yang pada siang hari ketika sedang mengendarai mobil, juga dianiaya … Keluarga Agus Souisa, isterinya, kedua saudara perempuan, serta kedua anaknya, satu demi satu ditikam dengan senjata tajam … Keluarga Lukas Polhaupessy mengalami situasi yang sama … satu keluarga dibunuh dan dibuang kedalam sumur … 4 (empat) orang Ambon diculik dan dibawa ke suatu tempat di perbatasan Batavia-Tangerang, dan kemudian dibantai di bawah sebuah pohon asam yang besar dengan golok, pisau, belati, dan pistol. Mayat mereka lalu dibuang begitu saja di pinggir jalan … ‘Boetje Tahalele’ (bekerja sebagai dokter di Jerman) yang melakukan tugas itu di Jatinegara, dibacok … Henk Wattimena dan keluarganya berhasil lolos dari pembunuhan yang kejam … Ibu-ibu yang berbelanja mulai diancam … Pemuda-pemuda Tanjung Priuk sudah harus mengamankan beberapa pria Ambon dari penganiayaan di pelabuhan … di belakang stasiun Jatinegara orang-orang Ambon tidak berani lagi keluar-masuk gang tempat tinggal mereka … Keadaan masyarakat Maluku di Jawa Barat sangat memerlukan perhatian. Keluarga-keluarga yang terancam tidak tahu mau cari perlindungan ke mana (de Fretes, Johannes Dirk (2007) Kebenaran Melebihi Persahabatan. Jakarta: Harman Pitalex, dan Kubuku, h. 58-68).

Sementara itu, di Surabaya, Jawa Timur, perempuan dan anak-anak orang Maluku serta warga sipil orang Belanda dibunuh di Gedung Balai Pemuda-Simpangsoos. Banjir darah di Surabaya. Seluruh lantai marmer di gedung tersebut terlapisi darah setinggi mata kaki orang dewasa … Sekelompok pemuda mengumpulkan puluhan orang Ambon lantas digiring ke markas besar suatu organisasi pemuda komunis dan dibunuh secara brutal dengan tusukan bayonet dan bambu runcing serta pukulan balok kayu ke kepala … seorang ibu Ambon yang berambut panjang ditarik rambutnya dan diseret di jalanan, sementara 2 (dua) orang anak lelakinya yang baru berusia 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) tahun menangis dan menjerit sambil memegang kuat sarung sang ibu, sambil kedua anak itu menyaksikan ibunya ditikam dengan bambu runcing dan dicincang bersama dengan korban lain yang dibunuh secara masal di tengah alun-alun kota Sidoardjo, Jawa Timur. Sementara itu, 8 (delapan) orang Maluku lainnya mati dibunuh di Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur, dan jenazah dari kedelapan orang itu kemudian dibawa ke rumah Prof. DR. Gerrit Augustinus Siwabessy di jalan Biliton, Kota Surabaya, Jawa Timur, untuk dimakamkan (Panitia Mengenang 100 Tahun Prof. DR. Gerrit Augustinus Siwabessy (1914-2014) (2014) Sang Upuleru. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 91; Bianka Luhulima sebagaimana dikutip oleh Butje Hahury dalam tulisan dibawah judul, ‘Soekarno Perintah Bunuh Bangsa Maluku di Jawa, “Soekarno Verklaart Oorlog Aan Indo’s, Menadonezen, En Ambonezen” https://m.facebook.com).

Prof. DR. G. A. Siwabessy (1914–1982) sendiri pun pernah hampir mati dibunuh oleh Laskar Indonesia di Kepanjen, Jawa Timur, tempat markas ‘Tentara Rakyat Indonesia’ (TRI). Ketika itu, Siwabessy dan rombongan beserta keluarganya sedang berjalan kaki menuju markas TRI di Kepanjen, Jawa Timur. Sebelum tiba di markas TRI tersebut, Siwabessy dan rombongan serta keluarganya dihentikan di pos Laskar Indonesia. Salah seorang dari beberapa anggota Laskar Indonesia yang sedang bertugas jaga di pos tersebut kemudian berkata dalam bahasa Jawa: “Iki Ambon, dipateni ae (ini Ambon, dibunuh saja)”. Siwabessy dan rombongan serta keluarganya tidak jadi dibunuh oleh Laskar Indonesia, sebab Komisaris Jenderal Polisi (Komjenpol) Dr. H. Mohammad Jasin (1920–2012) – yang pada saat itu sedang menjabat sebagai komandan di markas TRI Kepanjen, Jawa Timur – adalah sahabat Siwabessy (Panitia Mengenang 100 Tahun Prof. DR. G. A. Siwabessy (1914-2014) (2014) Sang Upuleru. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 98).

Catatan: Prof. DR. G. A. Siwabessy, adalah seorang ilmuwan dan politikus NKRI yang pernah menjabat sebagai Menteri Badan Tenaga Atom Nasional NKRI pada tahun 1964 di masa pemerintahan Presiden NKRI Sukarno, dan menjabat sebagai Menteri Kesehatan NKRI pada tahun 1966 hingga tahun 1978 di masa pemerintahan Presiden NKRI Suharto. G. A. Siwabessy juga disebut sebagai: “Bapak Atom Indonesia”. Reaktor Nuklir “Serba Guna” terbesar di Asia Tenggara berkekuatan 30 (tiga puluh) Mega-Watt (MW) yang berlokasi di Serpong, Tangerang, Jawa Barat, yang diresmikan oleh Presiden NKRI Suharto pada hari Kamis, tanggal 20 agustus 1987, menggunakan nama: “G. A. Siwabessy”. Sedangkan Komjenpol Dr. H. Mohammad Jasin dikenal sebagai: “Bapak ‘Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia’ (BRIMOB POLRI)”. Komjenpol Dr. H. Mohammad Jasin adalah salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia yang berasal dari Kota Baubau, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.

Terhadap perihal seperti tersebut di atas, Prof. (Emeritus) Dieter Bartels, dalam halaman 665 dari buku dibawah judul, Dibawah Naungan Gunung Nunusaku, Muslim-Kristen Hidup Berdampingan Di Maluku Tengah, jilid II: Sejarah, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2017 oleh Penerbit ‘Kepustakaan Populer Gramedia’ (KPG) mengungkapkan, bahwa: “Bahkan kelompok tentara gerilya Republik (Indonesia – Penulis), ‘Tentara Rakyat Indonesia’ (TRI), secara terbuka mendeklarasikan perang terhadap Belanda, Indo-Belanda, dan Ambon. Di kantong kekuasaan pasukan Republik (Indonesia – Penulis), orang-orang Ambon diserang. Ini terjadi tidak hanya di pulau Jawa tetapi juga terjadi di daerah lain, misalnya Sulawesi dan Sumatera”.

Apa yang dialami oleh Prof. DR. G. A. Siwabessy tersebut di atas, kurang lebih sama dengan apa yang dialami oleh ‘Letnan Kolonel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat’ (Letkol TNI-AD) Julius Tahija (1916-2002), meskipun dalam situasi yang berbeda. Letkol TNI-AD Julius Tahija mengungkapkan dalam halaman 151 dari buku dibawah judul, Melintas Cakrawala, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2009 oleh Yayasan Tahija, bahwa: “Saya pernah berpangkat Kapten Angkatan Bersenjata Hindia-Belanda. Kembali ke Jakarta dengan kapal dagang Belanda pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 1945, saya langsung pergi mencari paman saya, Mr. Johannes Latuharhary, untuk menjalin kembali hubungan dengan para kerabat. Saya mengendarai sebuah jeep tentara Belanda. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Tadinya saya berharap disambut sebagai pahlawan, tetapi kenyataannya justeru sebaliknya. Orang mencoba membunuh saya; …”.

Catatan: Letkol TNI-AD Julius Tahija adalah bukan orang Belanda pertama dan satu-satunya yang pernah menjadi perwira pembantu ‘Jenderal Simon Hendrik Spoor (1902-1949)’ (Kepala Staf Angkatan Perang Hindia-Belanda) serta penerima tanda kehormatan militer tertinggi dari pemerintah Negara Kerajaan Belanda yaitu, ‘bintang tertinggi untuk seorang militer di Belanda’ (Militaire Willems-Orde) yang sejajar dengan bintang Congressional Medal of Honour dari ‘Amerika Serikat’ (AS) (the United States of America), bintang Victoria Cross dari ‘Kerajaan Inggris’ (United Kingdom) atau ‘Bintang Sakti’ dari NKRI yang hanya diberikan kepada orang-orang paling berani dalam perang. Letkol TNI-AD Julius Tahija adalah juga salah seorang utusan ‘Dewan Maluku Selatan’ (DMS) dalam muktamar di Denpasar, Bali (hari Sabtu, tanggal 7 Desember 1946 sampai / dengan hari Selasa, tanggal 24 Desember 1946) yang menjadi dasar pembentukan ‘Negara Indonesia Timur’ (NIT) pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 1946. Julius Tahija kemudian menjadi salah seorang wakil wilayah Daerah Otonom Maluku Selatan dalam Parlemen NIT, dan kemudian juga menjadi anggota Kabinet NIT yang pertama, serta secara berturut-turut menjabat sebagai Menteri Penerangan NIT, Menteri Sosial NIT, Menteri Ekonomi NIT, dan Wakil NIT di Jakarta (Tahija, 2009: 168).

Tidak seberuntung Prof. DR. G. A. Siwabessy dan Letkol TNI-AD Julius Tahija, adalah ‘Abdul Muthalib Sangadji (1889–1949)’ (salah seorang tokoh Maluku yang terpandang di Pulau Jawa) yang justeru menjadi salah satu korban dalam peristiwa: “Pembantaian Orang Ambon”. A. M. Sangadji mati ditembak oleh ‘sekelompok pemuda Indonesia’ (yang oleh Mr. Johannes Latuharhary disebut dengan istilah: “sekelompok pemuda liar”) di rumah isterinya di Jetis, ‘Daerah Istimewa Yogyakarta’ (DIY) pada bulan April tahun 1949. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Jawa Tengah pada saat itu adalah merupakan ibukota ‘Negara Republik Indonesia’ (NRI) (Nanulaitta, I. O. (2009) Mr. Johannes Latuharhary, Hasil Karya dan Pengabdiannya. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, h. 168). Mr. Johannes Latuharhary dalam I. O. Nanulaitta (2009: 168) menyatakan, bahwa: “Masyarakat Maluku di Yogya pada waktu itu merasa terpukul sekali dan marah. Para pejuang dalam Laskar Pattimura mengejar para pembunuh itu”.

Akan tetapi – sama seperti kasus-kasus pembunuhan terhadap orang Maluku lainnya pada saat itu (1945-1949) – kasus pembunuhan A. M. Sangadji sebagaimana tersebut di atas, tidak pernah diusut oleh aparat pemerintah NKRI sampai/dengan saat sekarang ini (dan mungkin juga tidak pernah akan diusut dimasa yang akan datang). Bahkan para pembunuh A. M. Sangadji, juga tidak pernah ditangkap dan dihadapkan ke depan pengadilan oleh aparat penegak hukum NKRI. Pertanyaan kristisnya adalah, apakah karena kasus pembunuhan A. M. Sangadji ini – sama seperti kasus-kasus pembunuhan terhadap orang Maluku lainnya pada saat itu (1945-1949) – melibatkan orang-orang bangsa Indonesia sebagai pelaku pembunuhan, maka kasus ini “dengan sengaja” tidak pernah diusut dan pelakuknya juga tidak pernah ditangkap dan diadili oleh aparat pemerintah NKRI (???).

Pertanyaan substansial dan prinsipil sebagaimana tersebut di atas menjadi amat sangat penting dan amat sangat mendesak untuk segera dijawab sebagai bagian dari salah satu upaya menyingkirkan tabir yang menghalangi pengungkapan kebenaran secara jujur tentang kasus pembunuhan A. M. Sangadji ini – dan juga kasus-kasus pembunuhan terhadap orang Maluku lainnya pada saat itu (1945-1949) – sehingga dapat menutup celah kemungkinan munculnya polemik dan kontroversi berkepanjangan dalam sejarah yang dapat menjadi bola liar. Sebab belakangan, berkembang “ceritera” bahwa, A. M. Sangadji, tewas ditembak oleh tentara Belanda dalam ‘Aksi Polisional Kedua’ (19 Desember 1948 – 5 Januari 1949). Ceritera inilah yang kemudian justeru dipublikasikan secara masif dan dipopulerkan secara luas sehingga cenderung diterima sebagai suatu kebenaran yang sebaliknya justeru semakin membuat kabur fakta sebenarnya dari kematian A. M. Sangadji.

Catatan: Dalam hubungan dengan perjuangan keluarga besar A. M. Sangadji dan para pendukungnya untuk menjadikan “A. M. Sangadji” sebagai Pahlawan Nasional Indonesia, Penulis sendiri berasumsi bahwa, perjuangan dimaksud yang hingga saat ini belum mendapat tanggapan serius dari pemerintah NKRI, mungkin merupakan salah satu “akibat” dari “sebab” ketidakjelasan mengenai masalah dan/atau persoalan sebagaimana uraian penjelasan penulis tersebut di atas. Bagi penulis, mengungkapkan secara jujur tentang “sebab” yang membawa “akibat” terbunuhnya A. M. Sangadji, adalah “anak kunci” guna membuka “pintu kebenaran” yang masih tertutup (A. M. Sangadji, mati ditembak oleh ‘sekelompok pemuda Indonesia’ (yang oleh Mr. Johannes Latuharhary disebut dengan istilah: “sekelompok pemuda liar”) di rumah isterinya di Jetis, ‘Daerah Istimewa Yogyakarta’ (DIY) pada bulan April tahun 1949. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Jawa Tengah pada saat itu adalah merupakan Ibukota ‘Negara Republik Indonesia’ (NRI) (Nanulaitta, I. O. (2009) Mr. Johannes Latuharhary, Hasil Karya dan Pengabdiannya. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, h. 168).

Ironisnya adalah, A. M. Sangadji merupakan salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia dan salah seorang pemimpin ‘Syarekat Islam’ (SI) serta salah seorang pemimpin Partai ‘Majelis Syuro Muslimin Indonesia’ (Masyumi). Tragisnya adalah, begitu setianya A. M. Sangadji kepada Indonesia, sehingga A. M. Sangadji menolak untuk menjadi Raja di Negerinya sendiri, yaitu: “Rohomoni”. Sekalipun tawaran untuk menjadi Raja Rohomoni itu justeru datang dari ayahnya sendiri yaitu, Abdul Wahab Sangadji, yang pada saat itu menjabat sebagai: “Raja Rohomoni”. Kepada ayahnya, A. M. Sangadji, berkata: “Lebih baik berjuang untuk Indonesia merdeka daripada menjadi Raja (Rohomoni – Penulis)” https://jurnalpatrolinews.co.id.

Anton E. Lucas, Doctor of Philosophy (Ph.D.), dalam halaman 219 dari buku dibawah judul, Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi Dalam Revolusi, yang diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 2004 oleh Penerbit Media Pressindo, menuturkan, bahwa: “Zuster Risakotta (juru rawat asal Ambon) masih mengenakan seragam putihnya. Kemudian mereka dibawa pergi, ditutup matanya dan dibunuh dengan bambu runcing”. Peristiwa ini terjadi di Desa ‘Slawi’ (Saat ini, desa Slawi terletak di Kecamatan Slawi, dan merupakan ibukota dari Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah). Sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang Indo, Ambon, dan Menado dan orang-orang yang “dianggap” pro-Belanda telah terbunuh di ‘Tiga Daerah’ (di desa Tegal sebanyak 12 (dua belas) orang; di desa Pangkah sebanyak 4 (empat) orang; di desa Slawi sebanyak 30 (tiga puluh) orang; di desa Balapulang sebanyak 20 (dua puluh) orang; di desa Bumiayu sebanyak 7 (tujuh) orang; di desa Jatibarang sebanyak 18 (delapan belas) orang; dan di desa Brebes sebanyak 14 (empat belas) orang) (Lucas, 2004: 222-223).

Peristiwa-peristiwa tersebut di atas adalah sebagian kecil yang diketahui terjadinya secara pasti dari banyak peristiwa yang tidak diketahui kejadiannya. Perihal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh J. D. de Fretes (2007: 68), bahwa: “Bukan saja disana-sini terjadi penganiayaan dan pembunuhan sampai pelosok-pelosok (kampung) tetapi di mana saja orang Ambon berada. Maka teriakan: “SIAP”, dari rakyat (Indonesia – Penulis) sudah menunjukkan bahwa tiap saat orang Ambon dapat diserang. Bagi orang Ambon tidak ada sesuatu yang begitu melelahkan dan keputus-asaan seperti rasa takut itu sendiri (tanpa sanggup bikin apa-apa). Orang-orang Ambon ini telah didorong untuk menyelamatkan nyawanya dari kemerdekaan yang mengancam dan membunuh”. Keadaan dan/atau kondisi orang Maluku dalam peristiwa “Pembantaian Orang Ambon”, adalah seperti apa yang secara singkat dinyatakan oleh J. D. de Fretes (2007: 62), bahwa: “Tidak ada keinginan lain, melainkan tetap tinggal hidup”.

Rosihan Anwar (1922–2011) menulis dalam, Napak Tilas ke Belanda: 60 Tahun Perjalanan Wartawan KMB 1949 (2010), bahwa: “Masa itu dikenal sebagai masa perjuangan: “Bersiap””. Belanda menamakannya: “‘Bersiap Periode’ (Bersiap-Tijd – Penulis)”. Terhadap Periode Bersiap ini, Tri Wahyuning M. Irsyam menulis dalam, Berkembang dalam Bayang-bayang Jakarta: Sejarah Depok 1950-1990-an (2017), bahwa: “Masa Bersiap ditandai maraknya tindakan kriminal dan kekerasan dengan sasaran orang Belanda dan Indo-Belanda. Keadaan ini terjadi hampir di seluruh Pulau Jawa dan Pulau Sumatera”. “Orang-orang yang dianggap pro Belanda – sebagian kecil Belanda totok, kaum Indo Belanda, Minahasa, Maluku, dan Tionghoa – menjadi sasaran kebencian orang-orang Republik (Indonesia – Penulis). Mereka dijarah, dibunuh” https://historia.id.

Terhadap perihal ini pula, Mischa de Vreede (1936–2020) menulis dalam, Selamat Merdeka: Kemerdekaan yang Direstui (2013), bahwa: “(Para korban) yang mati tak hanya ada di antara orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp – sekitar kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) orang – melainkan juga orang-orang Ambon, Cina kaya, dan yang disebut Indo”. Hingga kini, tidak ada kejelasan mengenai berapa angka pasti orang-orang yang tewas dalam apa yang dinamakan sebagai periode: “Masa Bersiap”. Menurut Michel G. M. Maas, seorang Jurnalis Belanda, sumber-sumber Belanda menyebut angka 7.000 (tujuh ribu) sampai/dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa manusia. M. G. M. Maas selanjutnya mengemukakan, bahwa: “Tapi yang penting, sebagian kecil saksi dari kejadian itu masih hidup di Belanda saat ini”. Prof. (Emeritus) Gert Jan Oostindie menulis dalam, Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950 (2013), bahwa: “Masa Bersiap serta jumlah korbannya memperlihatkan kekacauan sosial dan administrasi” https://tirto.id.

Mengenai “Masa Bersiap” tersebut di atas, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Mayjen TNI-AD) Josef Muskita (1924–2006) dalam buku Petrik Matanasi dibawah judul, Joost, yang diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 2015 oleh Penerbit Sibuku Media, halaman 11-13, menuturkan, bahwa: “Masa Bersiap tidak banyak ditulis dalam historiografi Indonesia, begitu brutalnya Revolusi Indonesia. … Masa Bersiap membuat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada hari Jum’at, tanggal 17 Agustus 1945, bukan sebagai sesuatu yang penting. Setidaknya, Republik baru itu dicap sebagai boneka Jepang. Parahnya lagi, pendukung Republik (Indonesia – Penulis) begitu brutal terhadap orang-orang Ambon yang tidak mengerti soal politik jadi sasaran dan korban dalam Masa Bersiap”.

Mayjen TNI-AD Josef Muskita dalam Petrik Matanasi (2015: 13) Selanjutnya menuturkan, bahwa: “Ada khabar Jepang kalah, tetapi tidak ingat adanya yang disebut Bom Atom; Tidak sadar adanya gerakan kemerdekaan yang “murni”. Yang terasa hanyalah meningkatnya permusuhan terhadap orang Ambon yang juga disulut oleh “tokoh politik terkenal”; Ada berita-berita anggota keluarga dibunuh Jepang … Rupanya, dalam suasana itu berlangsunglah 17 Agustus 1945. Kemudian dalam keadaan kemelut orang-orang Ambon terpaksa diungsikan ke kamp-kamp perlindungan dengan hanya membawa apa-adanya. Naluri untuk membela masyarakat Ambon terhadap segala ancaman saya ikuti … Dan demikianlah saya perbuat”.

Prof. (Emeritus) Dieter Bartels dalam halaman 668 dari buku dibawah judul, Dibawah Naungan Gunung Nunusaku, Muslim-Kristen Hidup Berdampingan Di Maluku Tengah, jilid II: Sejarah, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2017 oleh Penerbit ‘Kepustakaan Populer Gramedia’ (KPG) mengungkapkan, bahwa: “Joost Muskita, yang berpangkat Letnan di KNIL di mana dia berdinas hingga tahun 1949 dan kemudian menjadi Mayor Jenderal dalam TNI, juga bergabung dengan KNIL dengan niat melindungi komunitas Ambon di Jakarta dari serangan kaum Republik (Indonesia – Penulis)”. Tindakan penyelamatan terhadap kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu) nyawa orang Maluku yang sedang terancam di seluruh Indonesia, dilakukan sendiri oleh sesama orang Maluku yang tinggal di pulau Jawa.

Beberapa di antara mereka itu adalah, ‘Abdul Muthalib Sangadji’ (Abdul Muthalib Sangadji, mati ditembak oleh ‘sekelompok pemuda Indonesia’ (yang oleh Mr. Johannes Latuharhary disebut dengan istilah: “sekelompok pemuda liar”) di rumah isterinya di Jetis, ‘Daerah Istimewa Yogyakarta’ (DIY) pada bulan April tahun 1949. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Jawa Tengah pada saat itu adalah merupakan Ibukota ‘Negara Republik Indonesia’ (NRI) (Nanulaitta, I. O. (2009) Mr. Johannes Latuharhary, Hasil Karya dan Pengabdiannya. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, h. 168), Muhammad Padang, Alberth Latuasan, dan Nono Tanasale sebagai pemimpin, yang karena amat sangat marahnya, sampai menyebut REPUBLIK INDONESIA, sebagai: “REPUBLIK TAI”. J. D. De Fretes (2007: 78) menulis bahwa, Nono Tanasale berkata, bahwa: “Soal Republik (Indonesia – Penulis). Tak baik, apa ini, yang hanya bisa membunuh orang Ambon”. Nono meludah di tanah, lalu berdiri dan mencabut lencana merah putih dari baju de Fretes dan mencampakkannya ke tanah, lalu kemudian menginjak-injaknya. Dengan amat sangat marahnya, Nono berteriak: “REPUBLIK TAI”.

D. de Fretes (2007: 78 & 104) memberikan kesaksian, bahwa: “Sesuai dengan laporan dari pasukan Maluku, maka sekelompok kecil pasukan di bawah komando Egmond Pattinama bersama saya berangkat dengan truk ke pegunungan Mojokerto. … Kami bertemu beratus-ratus keluarga Maluku yang kebanyakan terdiri dari wanita, orang tua dan anak-anak, di 2 (dua) pegunungan. Keadaannya sangat menyedihkan. Ditambah lagi iklim dingin yang luar biasa. Mereka kami temukan pada malam hari dan saya melihat mereka tidur berderetan di tanah yang dingin. Saya harus menggunakan lampu minyak tanah untuk dapat melihat mereka. … Saya masih ingat sewaktu memeriksa keadaan mereka, sekonyong-konyong saya dengar seorang ibu terbangun dari tidurnya dan berteriak, “Nani se cari Beta pung anak dolo, dorang siksa dia barangkali dia su mati!”. Ibu itu adalah ibu Patty, Isteri Pendeta Patty di Surabaya. Anaknya adalah Bram Patty, seorang negarawan muda. … Menurut laporan, memang beberapa pemuda Ambon ditangkap dalam perjalanan mengungsi ke pedalaman. Egmond sebut nama opsir dari pasukan yang menangkapnya kalau saya tidak salah namanya Sabaruddin. Sabaruddin menurut Egmond selalu menuduh orang-orang Ambon yang ditangkap sebagai mata-mata. … Dengan truck kami menuju ke arah pegunungan, ke markas Sabaruddin itu. Sesudah berbicara dengan Kepala Pasukan di situ (Sabaruddin sendiri tidak mau hadir) maka 5 (lima) atau 6 (enam) orang pemuda Ambon dikeluarkan dengan keadaan pucat, kurus, dan hanya seperti tulang dibungkus kulit. Karena pemuda-pemuda Ambon ini berhari-hari tidak makan, sampai ada yang makan rumput”.

Aktor Para Eksekutor

Penderitaan yang dialami oleh orang-orang Maluku di pulau Jawa seperti tersebut di atas merupakan akibat dari sebab adanya tindak kekerasan berupa ancaman, penyerangan, penganiayaan, pemerkosaan, penyiksaan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh “Barisan Pelopor” sebagaimana terbukti dalam “Maklumat Perang Kepada Indo, Ambon, dan Manado” yang ditandatangani oleh “Pemimpin Barisan Pelopor” dan yang disebar-luaskan di Jakarta pada hari minggu, tanggal 9 September 1945, bahwa: “kelompok-kelompok ‘tersebut’ (Indo, Ambon, dan Manado – Penulis) harus diboikot karena merupakan musuh bangsa Indonesia. mereka harus dibunuh di tempat kediaman mereka, mereka harus dilingkari kawat berduri, sumur, dan air minum mereka harus diracuni, setiap pedagang dilarang menjual apapun kepada mereka” (Lihat kesaksian Nyonya Henriette Josephine “Mansje” Latuharhary/Muskita melalui tulisan dibawah judul, Oom Gerrit Berjasa Mengubah Pola Pikir Orang Maluku, sebagaimana dirangkum oleh Panitia Mengenang 100 Tahun Prof. DR. Gerrit Augustinus Siwabessy (1914-2014) dalam halaman 299 dari buku berjudul, Sang Upuleru, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2014 oleh penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, sebagaimana tersebut di atas).

Maklumat Perang Barisan Pelopor sebagaimana tersebut di atas, terlihat dimana-mana, di pohon, di dinding, di kantor, dan sebagainya. Bahkan di surat khabar – surat khabar berhaluan ‘Negara Republik Indonesia’ (NRI) juga diberitakan dengan huruf-huruf besar: “AMBON ANJING NICA”. Akibat dari Maklumat Perang Barisan Pelopor tersebut memang hebat sekali karena pembunuhan dan penganiayaan atas orang-orang Ambon meningkat sekali. Sesudah Maklumat Perang Barisan Pelopor itu diterbitkan, keadaan masyarakat Maluku menjadi sangat ruwet. Kekejaman terhadap wanita, anak-anak, dan orang tua orang Ambon bertambah terus hingga tahun 1949. 4 (empat) tahun lamanya (1945 – 1949) (Lucas, 2004: 222; de Fretes, 2007: 74).

Barisan Pelopor adalah pasukan pemuda sipil yang dipersenjatai, dengan Dr. (H.C.) Ir. Sukarno (Presiden pertama Negara Republik Indonesia (NRI)) sendiri menjadi ketua dari Barisan Pelopor tersebut. Perihal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Sukarno dalam halaman 266 dari buku yang ditulis oleh Cindy Adams dibawah judul, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2011 oleh Yayasan Bung Karno, bahwa: “Barisan Pelopor, pasukan pemuda sipil dimana aku menjadi ketuanya, dipersenjatai”. Dalam tubuh Barisan Pelopor itu sendiri terdapat “Barisan Pelopor Istimewa” yang terdiri dari kurang lebih 100 (seratus) pemuda pilihan yang dipimpin oleh, Sudiro, sebagai pengawal dan utusan pribadi Presiden Sukarno (Kasenda, Peter (2015) Soekarno Di Bawah Bendera Jepang (1942-1945). Jakarta: Kompas, h. 101).

Barisan Pelopor dan/atau Korps Perintis (Suishintai) adalah sayap pemuda dari organisasi ‘Kebaktian Masyarakat Jawa’ (Jawa Hokokai) yang dibentuk oleh Dr. (H.C.) Ir. Sukarno pada bulan Agustus tahun 1944 sebagai perwujudan dari kebijakan politik penguasa militer Negara Kekaisaran Jepang di Pulau Jawa. Barisan Pelopor itu sendiri, untuk pertamakalinya dipimpin oleh Dr. Moewardi, tetapi kemudian kendali kepemimpinan atas Barisan Pelopor ini diambil alih oleh Sukarno dengan dibantu oleh Sudiro, Dr. Moewardi, Raden Panjdi Soeroso, Otto Iskandardinata, dan Dr. Boentaran Martoatmojo. Raden Panjdi Soeroso, Otto Iskandardinata, dan Dr. Boentaran Martoatmojo, kemudian dipilih oleh Sukarno sendiri untuk menjadi anggota ‘Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan’ (BPUPK) (Dokuritzu Zyunbi Coosakai) pada bulan Mei tahun 1945. Perihal ini adalah sebagaimana yang dikemukakan sendiri oleh Sukarno kepada Cindy Adams (2011: 239): “Tokoh-tokoh terkemuka dari seluruh kepulauan – aku yang memilihnya dan kemudian disetujui oleh Jepang – menghadiri sidang dengan masing-masing sebelumnya membuat rencana, aturan dan usul-usul berisi tetek-bengek yang menyiksa” ([Setneg RI] Sekretariat Negara Republik Indonesia (1998) Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945. Team Penyunting: Dr. Saafroedin Bahar dan Dra. Nannie Hudawati. Penasehat ahli: Prof. Dr. Taufik Abdullah; Dr. Abdurrachman Surjomihardjo; Poedjo Moeljono, SH.; Drs. Djoko Utomo, MA.; Kolonel Drs. Saleh Djamhari; Dr. Anhar Gonggong; Dr. Sri Soekesi Adiwimarta. Jakarta: Widya Komputer Indonesia, h. Ivii-Iviii).

Pada akhir tahun 1945, anggota Laskar Barisan Pelopor ini telah berjumlah sebanyak kurang lebih 60.000 (enam puluh ribu) sampai/dengan 80.000 (delapan puluh ribu) orang pemuda. Anggota-anggota Barisan Pelopor tersebut mendapat latihan disiplin, dan baris-berbaris, serta latihan kemiliteran dengan menggunakan bambu runcing. Barisan Pelopor dibentuk guna menggerakkan “masa-rakyat” dalam jumlah yang besar dengan tujuan untuk mengerahkan “masa-rakyat” tersebut mendengarkan pidato-pidato “Kaum Nasionalis Indonesia”, khususnya pidato-pidato “Sukarno”, dan dengan tujuan untuk memperkuat pertahanan militer (Hutagalung, Batara Richard (2018) Indonesia Tidak Pernah Dijajah. Yogyakarta: Matapadi Pressindo, h. 57).

Barisan Pelopor dan Barisan Pelopor Istimewa ini jugalah yang diinstruksikan oleh dr. Muwardi, dan Sudiro melalui K. Gunadi untuk datang ke Lapangan ‘IKADA’ (Ikatan Atletik Djakarta) – Dahulu: “Lapangan Champ de Mars / Lapangan Koningsplein / Lapangan Gambir”. Sekarang: “Lapangan ‘Monumen Nasional’ (MONAS)” – pada hari Jum’at, tanggal 17 Agustus 1945, jam 09:30 (Waktu Indonesia Barat (WIB)) guna menghadiri acara pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang akan dilakukan oleh Sukarno dan/atau Hatta pada jam 10:00 WIB di kediaman Sukarno, jalan Pegangsaan Timur, nomor: 56, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Barat (Ilham, Osa Kurniawan (2013) PROKLAMASI: Sebuah Rekonstruksi. Jakarta: Mata Padi Pressindo, h. 225).

Jika merujuk pada kenyataan sebagaimana tersebut di atas, maka merupakan suatu perihal yang sangat wajar kalau beberapa surat khabar di Negeri Belanda, seperti surat khabar Volkskrant, dan surat khabar Rotterdamsekrant menurunkan tulisan tentang Maklumat Perang Barisan Pelopor tersebut dibawah ‘Kepala Berita’ (headline) yang berjudul: “Sukarno Menyatakan Perang Kepada Orang-orang Indo, Menado, dan Ambon (Soekarno Verklaart oorlog aan Indo’s, Menadonezen, en Ambonezen)” (de Fretes, 2007: 76).

Prof. (Emeritus) B. H. M. Vlekke dalam tulisannya pada jurnal Far Eastern Survey yang diterbitkan pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 1945, sebagaimana dikutip oleh Rosdiansyah seorang peneliti ‘The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi’ (JPIP), alumnus ‘International Institute of Social Studies’ (ISS) Den Haag, Belanda, dalam artikel opini dibawah judul, Tiga Sejarawan Belanda Menyoal Proklamasi 1945, mengemukakan, bahwa: “Sukarno jelas figur utama pemantik serangkaian aksi setelah proklamasi dikumandangkan. Kerusuhan yang terjadi saat pasukan Sekutu pertama kali mendarat di Batavia pada 1945 disebabkan oleh agitasi Sukarno” https://pwmu.co/. Searah dengan pendapat B. H. M. Vlekke, Mayjen TNI-AD Josef Muskita dalam Petrik Matanasi (2015: 13), pada saat menanggapi peran Sukarno dalam peristiwa “Pembantaian Orang Ambon” sebagaimana tersebut di atas, menyatakan secara ‘tersirat dan/atau implisit’ (implicit), bahwa: “Yang terasa hanyalah meningkatnya permusuhan terhadap orang Ambon yang juga disulut oleh: “tokoh politik terkenal””.

Sebelumnya, pada hari kamis, tanggal 16 Agustus 1945 – sehari sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai suatu negara yang berdaulat dan merdeka, pada hari jum’at, tanggal 17 Agustus 1945 – Wikana (salah seorang anggota ‘Angkatan Pemuda Indonesia’ (API) pimpinan Sukarni Kartodiwirjo dan Chairul Saleh) telah mengatakan kepada Sukarno untuk membunuh orang-orang Ambon. Perihal ini, adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta dalam halaman 218 dari buku dibawah judul, Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977), yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2015 oleh penerbit Kompas, bahwa: “ … apabila kemerdekaan Indonesia tidak dinyatakan malam ini juga, besok rakyat akan bertindak dan membunuh orang-orang yang dicurigai, yang dianggap pro Belanda, seperti orang-orang Ambon …”.

Perihal tersebut di atas, adalah sebagaimana yang dinyatakan juga oleh Harry Tjan Silalahi, bahwa: “16 Agustus 1945 atau 15 Agustus 1945 … Pa’ Karni (Sukarni Kartodiwirjo – Penulis), Wikana masih mengatakan pada bung Hatta: Kalau kita tidak diproklamasikan sekarang, orang-orang Ambon akan dibunuh karena ‘dia’ (orang-orang Ambon/Maluku – Penulis) adalah musuh-musuh ‘kita’ (orang-orang Indonesia – Penulis)” https://youtu.be/LQFuBuuKBQ. Dalam hubungan dengan perihal tersebut di atas pula, Prof. (Emeritus) Dieter Bartels dalam halaman 665 dari buku dibawah judul, Dibawah Naungan Gunung Nunusaku, Muslim-Kristen Hidup Berdampingan Di Maluku Tengah, jilid II: Sejarah, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2017 oleh Penerbit ‘Kepustakaan Populer Gramedia’ (KPG) mengungkapkan, bahwa: “Penganiayaan oleh para nasionalis Indonesia setelah masa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak hanya ditujukan kepada tentara KNIL dan keluarganya, tetapi juga terhadap semua orang Ambon “.

Suasana anti orang-orang Ambon telah terasa di Indonesia sejak lama, yaitu sejak Indonesia masih bernama ‘India-Belanda’ (Nederland Indische), dan suasana anti orang-orang Maluku itu sendiri mengalami peningkatan pada jaman pendudukan Jepang di Hindia-Belanda (9 Maret 1942 – 15 Agustus 1945). Perihal ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh J. D. de Fretes (2007: 36-37), bahwa: “Suatu hal yang saya rasakan ketika itu adalah meningkatnya suasana anti orang-orang Ambon yang dicap sebagai kaki tangan Sekutu. Situasi ini terus meningkat terutama karena pidato-pidato ‘Bung Karno’ (Koesno Sosrodihardjo alias Sukarno (Presiden pertama Negara Republik Indonesia) – Penulis) yang bermusuhan dengan Sekutu. Ketika itu Sukarno-Hatta dan lain-lain ‘bekerjasama’ (ber-‘kolaborasi’ (Collaboration) – Penulis) dengan Jepang. Jepang menggunakan mereka untuk menggalang partisipasi rakyat Indonesia untuk maksud-maksud perangnya”.

Dalam hubungan dengan perihal tersebut di atas, kata ‘kolaborasi’ (collaboration) itu sendiri menjadi terkenal dalam pengertian yang menyedihkan ketika Marshal ‘Henri Philippe Benoni Omar Joseph Petain (1856-1951)’ (Kepala Negara dan/atau Perdana Menteri Perancis-Vichy) menggunakan kata ‘kolaborasi’ (collaboration) untuk pertama kalinya dalam suatu pidato yang disiarkan melalui radio ‘Negara Perancis’ (Etat Francais) pada hari Rabu, tanggal 30 oktober 1940. Sutan Syahrir (1909–1966) menyebut Sukarno sebagai ‘kolaborator Jepang’ (orang yang berkolaborasi (kolaborator) dengan Jepang – Penulis) dalam pengertian yang menyedihkan tersebut (Kasenda, 2015: 161). Bahkan Sukarno sendiri mengakui dirinya sebagai “Kolaborator Jepang” sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukarno kepada Cindy Adams (2011: 209), bahwa: “kita harus menunjukkan sikap mau berkolaborasi,” kataku”.

Jika Philippe Petain “berkolaborasi” dengan “Penguasa Fasis Kekaisaran Jerman” untuk mengirimkan ribuan “Orang Yahudi ke kamp-kamp konsentrasi”, maka Sukarno “berkolaborasi” dengan “Penguasa Fasis Kekaisaran Jepang” untuk mengirimkan ribuan “Orang ‘India-Timur’ (Oost-Indie) ke kamp-kamp Kerja Paksa”. Perihal ini adalah sebagaimana pengakuan Sukarno sendiri kepada Cindy Adams (2011: 232), bahwa: “Dalam kenyataannya, aku – Sukarno – yang mengirim mereka pergi bekerja. Ya, akulah orangnya. Aku mengirim mereka berlayar menuju kematian. Ya, ya, ya, ya, akulah orangnya. Aku membuat pernyataan-pernyataan untuk mendukung ‘romusha’ (para pekerja laki-laki yang berusia antara 16 (enam belas) hingga 60 (enam puluh) tahun yang dijadikan budak oleh Penguasa Fasis Kekaisaran Jepang, dimana Sukarno merupakan salah seorang yang ditunjuk oleh Penguasa Fasis Kekaisaran Jepang untuk mendaftarkan mereka). … Dan ‘akulah’ (Sukarno – Penulis) yang memberikan mereka kepada orang Jepang”. Dari sekitar 300.000 (tiga ratus ribu) romusha yang dikirim keluar negeri, hanya 70.000 (tujuh puluh ribu) orang yang kembali dalam keadaan hidup (Kasenda, 2015: 121).

Pada akhir perang dunia kedua, Philippe Petain ditangkap oleh Sekutu atas tuduhan menjadi “kolaborator” dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup – seharusnya hukuman mati – hingga kematiannya di penjara “Ile d’Yeu”, Perancis, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 1951. Akan tetapi, Sukarno sebaliknya justeru berhasil lepas dari tangan Sekutu dengan tuduhan bukan hanya sebagai “kolaborator” tetapi juga sebagai: “Penjahat Perang”. Bahkan Sukarno dapat melenggang bebas sebagai Presiden pertama Negara Republik Indonesia sekalipun Sukarno adalah juga seorang “kolaborator” sama seperti Philippe Petain. Sukarno seharusnya juga dihukum sama seperti Philippe Petain, karena keduanya adalah sama-sama: “Kolaborator”.

Sukarno menjadi “kolaborator Jepang”, dan mengorbankan orang-orang Indonesia sendiri melalui pengerahan Romusha sebagaimana tersebut di atas, serta pernah juga menyediakan orang Indonesia sebagai ‘Jugun-ian Fu’ (istilah yang digunakan untuk merujuk kepada wanita dan/atau perempuan yang melakukan pelayanan sex kepada anggota Tentara Penguasa Fasis Kekaisaran Jepang selama masa Perang Dunia kedua di wilayah Jepang dan di wilayah koloni Jepang pada kurun waktu antara tahun 1942-1945) adalah untuk mencapai Indonesia merdeka. Perihal ini adalah sebagaimana yang dikatakan sendiri oleh Sukarno kepada Cindy Adams (2011: 233): “Bagiku, dengan memberikan kepada Jepang sesuatu yang mereka perlukan, sebagai imbalannya aku dapat menuntut lebih banyak konsesi yang kuperlukan, yaitu cara yang positif menuju kemerdekaan (Indonesia – Penulis)”.

Seperti kata Sukarno sendiri kepada Cindy Adams (2011: 233): “Jika aku terpaksa mengorbankan ribuan jiwa …, aku akan melakukannya”. Demikianlah Sukarno tidak pernah berhenti untuk “mengorbankan ribuan nyawa” orang Indonesia sekalipun Indonesia telah merdeka. Perihal ini adalah sebagaimana yang terbukti dari ucapan Sukarno sendiri – dalam jabatannya sebagai Presiden ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’ (NKRI) – melaui Pidato di bawah judul, Tahun Kemenangan, pada upacara peringatan ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke – XVII, hari Jum’at, tanggal 17 Agustus 1962, di Jakarta, bahwa: “Hingga kini telah dapat ditewaskan ‘23.495’ (dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima) orang”. Jika merujuk pada pernyataan ini dan pada kenyataan sebagaimana tersebut di atas, maka merupakan suatu perihal yang sangat logis kalau Cholie Grace menyebut Sukarno, sebagai: “Bung Karno adalah Bapak Komunis Indonesia, dan merupakan manusia paling licik sepanjang sejarah Indonesia, dia seorang mucikari, mandor romusha antek penjajah Belanda dan Jepang, muncul sebagai pahlawan jelang Indonesia merdeka. Sukarno pahlawan yang tak pernah bertempur”. https://makassar.terkini.id

Bahkan yang membantu “Penguasa Fasis Kekaisaran Jepang” dalam pengerahan romusha, adalah: “Barisan Pelopor”. Perihal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Peter Kasenda (2015: 120), bahwa: “Dalam pengerahan romusha itu, Jepang mendapat bantuan dari anggota Barisan Pelopor Sukarno. Mereka yang bisa mengusahakan romusha yang dibutuhkan itu di tingkat Keresidenan, Kabupaten, Cabang, Kampung, Desa, dan Lingkungan, diberi hadiah. Dengan sistem pemberian hadiah ini, pengerahan romusha itu akhirnya berubah sifat menjadi bujukan yang memaksa, bahkan penggerebekkan. Penguasa Militer Kekaisaran Jepang pun puas bisa menyaksikan seringkali jumlah romusha yang masuk jauh melampaui jumlah yang diminta”.

Dengan demikian, selain Jepang yang memusuhi orang Ambon, rakyat Indonesia pada umumnya juga menaruh rasa curiga, bahkan memusuhi orang-orang Ambon. Orang-orang Maluku mendapat “cap dan/atau stigma dan/atau stempel” sebagai “Minoritas Kolonial yang anti Kemerdekaan” versus “Mayoritas Pergerakan Indonesia Merdeka” sehingga orang-orang Maluku dimusuhi oleh semua orang lain (de Fretes, 2007: 37 & 45). Kecurigaan pihak Jepang terhadap rakyat Maluku sangat besar, sebab pihak Jepang memandang orang-orang Maluku sebagai golongan yang setia kepada Belanda dan gerakan bawah tanah sehingga banyak dari orang Maluku yang ditangkap oleh pihak Jepang, seperti: “Tupamahu, Syaranamual, Kaihatu, Roberth Akyuwen, Agus Souisa, Piet de Queldjoe, Wim Latumeten, Alberth Latuasan, Nadab Pieter, Mr. Johannes Latuharhary, dr. Kayadoe, DR. Gerrit Augustinus Siwabessy, Nono Tanasale, keluarga Aipassa dan keluarga Nanlohy”.

Beberapa dari antara mereka sebagaimana tersebut di atas, disiksa dengan sangat kejam seperti, keluarga Aipassa dan Keluarga Nanlohy yang hampir mati, Roberth Akyuwen yang dipukul hingga tulang-tulangnya remuk menjadi pasir, dan Mr. Johannes Latuharhary yang terkena pukulan keras di kepalanya sehingga berakibat cukup parah dikemudian hari, serta Prof. DR. G. A. Siwabessy yang dipukuli sampai hampir pingsan sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit selama 1 (satu) bulan. Bahkan beberapa di antara mereka itu dianiaya sampai mati seperti, DR. Kayadoe, Agus Souisa, dan Kaihatu. Situasi bagi orang Ambon semakin sulit ketika Jepang membubarkan “Pusat Tenaga Rakyat” (PUTERA) yang lebih nasionalis itu dan mengubahnya menjadi “Kebaktian Masyarakat Jawa” (Jawa Hokokai) untuk mengkonsolidasikan masyarakat pulau Jawa (de Fretes, 2007: 49-53).

Kebencian Yang Mematikan

Selama kurun waktu terjadinya tindak kekerasan terhadap orang-orang Maluku dalam wilayah Negara Republik Indonesia, Sukarno ternyata mengambil sikap ‘masa bodoh’ (apatis) dengan membiarkan tindak kekerasan itu terus terjadi atas orang-orang Maluku. Dalam perihal ini, Sukarno dengan secara sengaja dan tanpa niat baik telah tidak menggunakan kekuasaan dan kewenangannya sebagai Presiden Negara Republik Indonesia pada saat itu untuk mengakhiri seluruh tindak kekerasan yang terjadi atas orang-orang Maluku.

Pembiaran tindak kekerasan yang terus terjadi atas orang-orang Maluku oleh Sukarno dapat disaksikan dari pidato Soetomo (1920-1981) alias Bung Tomo – seorang pemimpin barisan pemberontak Negara Republik Indonesia – melalui radio di Surabaya, Jawa Timur, pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 1945, yang isi dari pidato tersebut sangat mengerikan sebagaimana yang dinyatakan oleh Mayjen TNI-AD Josef Muskita dalam Matanasi (2015: 12), bahwa: “Dengan deklarasi ini, kita memerintahkan semua orang Indonesia menemukan musuh mereka, Belanda, Indo, atau Ambon. Siksa mereka sampai mati, bunuh para anjing kolonial ke akar-akarnya. Arwah abadi nenekmoyangmu memerintahkanmu: Balas Dendam, Balas Dendam Berdarah”. Mayjen TNI-AD Josef Muskita kemudian menuturkan lebih jauh dalam Matanasi (2015: 12), bahwa: “Tentu saja, dalam buku biografi Soetomo alias Bung Tomo yang ditulis oleh Soelistina Soetomo (1925–2016), isteri Soetomo, tentu saja tidak ditemukan ‘statement’ (Pernyataan – Penulis) rasis tersebut di atas, sebab sebisa mungkin pahlawan nasional tidak boleh cacat dan tidak mungkin cacat bagi masyarakat”.

Soelistina Soetomo (isteri dari Soetomo alias Bung Tomo) adalah penulis buku biografi Soetomo dibawah judul, Bung Tomo Suamiku, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 1995 oleh Penerbit Pustaka Sinar Harapan (Matanasi, 2015: 12). Bung Tomo adalah seorang tokoh penting dalam peristiwa hari Sabtu, tanggal 10 November 1945, di Surabaya, Jawa Timur, yang ditetapkan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai: “Hari Pahlawan”. Bung Tomo sendiri diberikan gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh pemerintah NKRI melalui Surat Keputusan, nomor: 041/TK/TH 2008 tanggal 6 November 2008, yang ditandatangani oleh Presiden NKRI pada waktu itu: “Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY” https://news.okezone.com.

Namun demikian, perihal tersebut di atas kemudian menjadi suatu “ironi” kalau kita tidak ingin menyebutnya sebagai suatu “tragedi” ketika sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 19 September 1945, di kota Surabaya, Jawa Timur, seorang Ambon bernama Hermanus Onnysius Manuhutu yang lebih akrab disapa Oom Onny Manuhutu dengan keberanian luar biasa telah mempertaruhkan nyawanya memanjat ‘Hotel LMS (Lukas Martin Sarkies) Oranje dan/atau Hotel Yamato’ (sekarang Hotel MMO (Majapahit Mandarin Oriental)) dan merobek bagian kain berwarna biru dari bendera Belanda yang berwarna “Merah, Putih, dan Biru”, pada tiang bendera yang terletak di atas bumbungan atap hotel tersebut, sehingga tertinggal bagian kain berwarna “merah dan putih” yang melambangkan bendera Indonesia (Hitipeuw, Frans (2007) DR. Johannes Leimena, Karya dan Pengabdiannya. Jakarta: Gunung Mulia, h. 101).

Dalam sejarah Indonesia, kejadian tersebut di atas dikenal sebagai, “Peristiwa Penyobekan Bendera Belanda di Hotel Oranje dan/atau Hotel Yamato”, dan disebut juga sebagai peristiwa pemicu terjadinya pertempuran pada hari Sabtu, tanggal 10 November 1945 di Surabaya, Jawa Timur, yang di kemudian hari menjadi terkenal sebagai: “Hari Pahlawan”. Rangkaian peristiwa tersebut di atas telah menjadikan Bung Tomo sebagai “pahlawan nasional Indonesia”, sekalipun Bung Tomo adalah orang yang justeru telah menyerukan: “Dengan deklarasi ini, kita memerintahkan semua orang Indonesia menemukan musuh mereka, Belanda, Indo, atau Ambon. Siksa mereka sampai mati, bunuh para anjing kolonial ke akar-akarnya. Arwah abadi nenek-moyangmu memerintahkanmu: Balas Dendam, Balas Dendam Berdarah”. Dalam konteks ini, seharusnya Hermanus Onnysius Manuhutu yang menjadi “pahlawan nasional Indonesia” dan bukan Soetomo. Apakah karena Hermanus Onnysius Manuhutu – adalah orang Ambon – bukan orang ‘Indonesia’ (Jawa) (???).

Jika ditelaah dari isi “Maklumat Perang Barisan Pelopor” yang diterbitkan di Jakarta pada hari Minggu, tanggal 9 September 1945, bahwa: “kelompok-kelompok ‘tersebut’ (Indo, Ambon, dan Manado – Penulis) harus diboikot karena merupakan musuh bangsa Indonesia. mereka harus dibunuh di tempat kediaman mereka, mereka harus dilingkari kawat berduri, sumur, dan air minum mereka harus diracuni, setiap pedagang dilarang menjual apapun kepada mereka”, dan Seruan Bung Tomo dalam pidato di Surabaya, Jawa Timur, pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 1945, bahwa: “Dengan deklarasi ini, kita memerintahkan semua orang Indonesia menemukan musuh mereka, Belanda, Indo, atau Ambon. Siksa mereka sampai mati, bunuh para anjing kolonial ke akar-akarnya. Arwah abadi nenekmoyangmu memerintahkanmu: Balas Dendam, Balas Dendam Berdarah”, maka sesungguhnya sejak pembentukan Indonesia sebagai suatu negara pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, orang Maluku bukanlah Bangsa Indonesia, sebab orang Indonesia sendirilah yang mengatakannya demikian. Tetapi anehnya, masih ada saja orang Maluku yang selalu mengaku-ngaku dirinya sebagai: “Bangsa Indonesia”.

Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, orang-orang Maluku telah mengalami diskriminasi karena dianggap sebagai bukan bagian dari Bangsa Indonesia sehingga mendapat perlakuan yang tidak adil bahkan tidak manusiawi. Nyawa orang Maluku tidak ada harganya sama sekali dimata Sukarno dan dimata orang Indonesia lainnya, sehingga Sukarno lebih memilih untuk bersikap acuh tak acuh terhadap tindak kekerasan yang sedang dialami oleh orang-orang Maluku yang nota bene adalah Warga Negara Republik Indonesia juga yang memiliki hak yang sama dan sederajat serta setara dengan Warga Negara Republik Indonesia lainnya untuk mendapat perlindungan sepenuhnya dari Sukarno sebagai Presiden Negara Republik Indonesia.

Sukarno bahkan pernah mengambil sikap negative dengan tidak memberikan persetujuan dan menyatakan sebagai suatu tindakan “ … separative dan mengganggu persatuan … ” terhadap permohonan Mr. Johannes Latuharhary dalam jabatannya sebagai Gubernur Daerah Maluku pada waktu itu untuk membuka kantor Gubernur Daerah Maluku di pulau Jawa dan di pulau Sumatera supaya segala persoalan di daerah Republik Indonesia tentang orang-orang Maluku yang sedang mengalami tindak kekerasan pada saat itu dapat ditangani oleh Gubernur Daerah Maluku yang untuk sementara waktu sedang berdomisili di Jakarta.

Terhadap sikap Sukarno tersebut di atas, J. D. de Fretes (2007: 82) menyatakan, bahwa : “Dengan temperamen yang agak fanatik saya mengemukakan bahwa Sukarno menggunakan kata-kata separative dan persatuan dari segi bagaimana Belanda melihatnya”. Dalam hubungan dengan perihal ini, dapatlah dimengerti ketika pada tahun 1985, Teuku Mohammad Hassan di Tiro (Kepala Negara ‘Nangroe Acheh Darussalam’ (NAD)) menyatakan sebagaimana tertera dalam sinopsis dari buku yang ditulis oleh Antje Missbach dibawah judul, Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh, Suatu Gambaran Tentang Konflik Separatis Di Indonesia, yang diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 2012 oleh Penerbit Ombak, bahwa: “Indonesia (adalah) sekedar kelanjutan Hindia-Belanda seutuhnya secara politik, ekonomi dan yuridis”. Dalam hubungan dengan perihal ini pula, dapatlah dipahami juga ketika sebelumnya pada tahun 1942, Dr. Tehupeiory (Pendiri ‘Moluks Politiek Verbond’ (MPV)) menyatakan, bahwa: “Bagi saya, kekuasaan Belanda adalah lebih baik dari kekuasaan feodal Jawa” (de Fretes, 2007: 39 & 44).

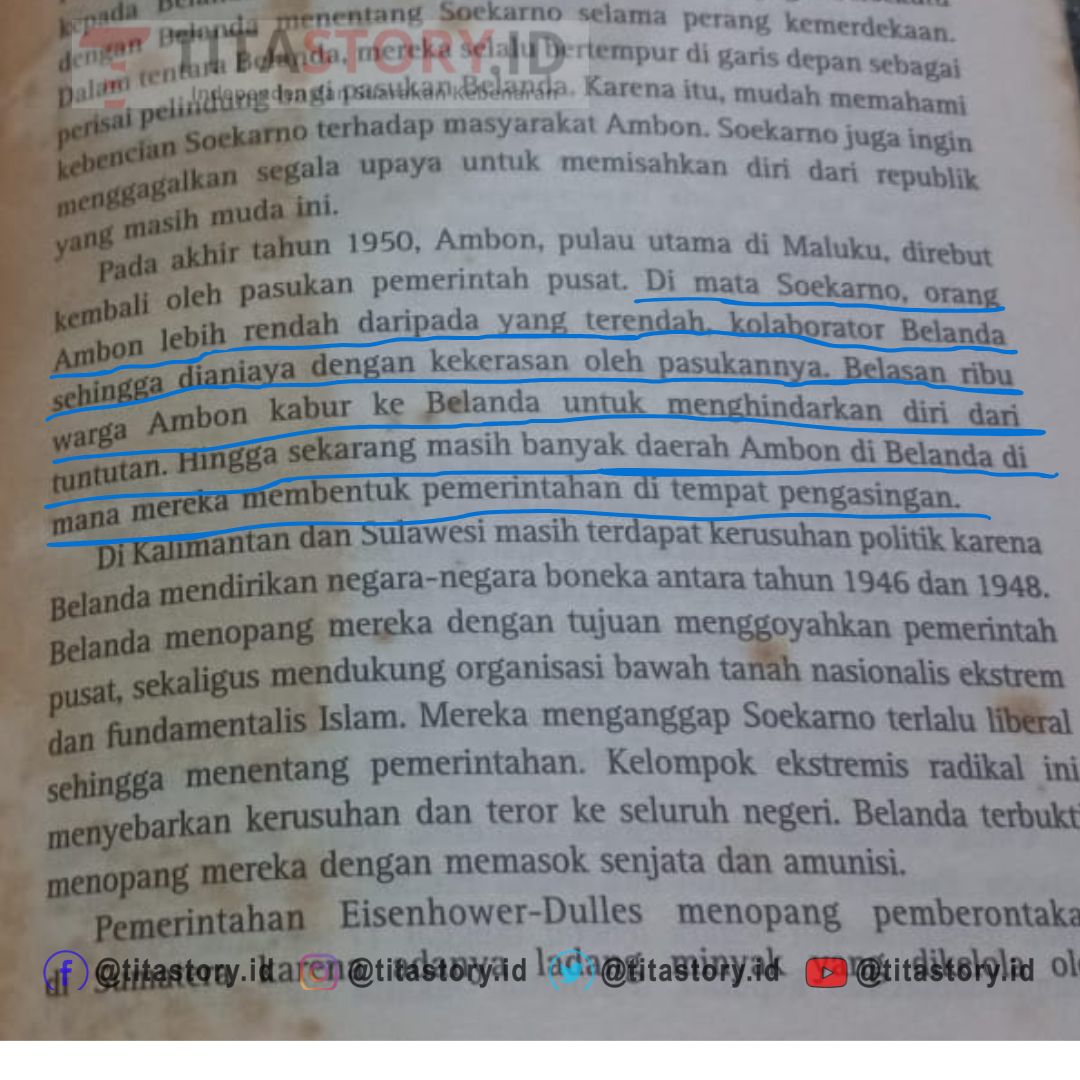

Sikap pasif dan negative yang ditunjukkan oleh Sukarno dalam kedudukannya sebagai Presiden Negara Republik Indonesia dalam menangani peristiwa pembantaian orang-orang Maluku ini telah memunculkan beragam pendapat tentang alasan yang melatarbelakangi keputusan Sukarno untuk mengambil sikap yang sedemikian itu. Alasan dimaksud, mungkin dapat ditemukan dalam pandangan Sukarno sendiri tentang orang Maluku sebagaimana yang diungkapkan oleh Horst Henry Geerken dalam halaman 161 dari bukunya dibawah judul, A Magic Gecko, Peran CIA Di Balik Jatuhnya Soekarno, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2011 oleh Penerbit Kompas, bahwa: “Karena itu, mudah memahami kebencian Soekarno terhadap masyarakat Ambon … Di mata Soekarno, orang Ambon lebih rendah daripada yang terendah”. Sukarno memandang orang Maluku, sebagai: “lebih rendah daripada yang terendah”, suatu anggapan yang jauh lebih buruk dari anggapan Sukarno terhadap orang ‘Menado’ (Minahasa – Sulawesi Utara), sebagai: “duri dalam daging” https://m.facebook.com.

Namun demikian, untuk memikat hati orang-orang Maluku agar tetap berada dalam bingkai ‘Negara Republik Indonesia’ (sekarang: ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’ (NKRI)) dengan melupakan peristiwa pembantaian orang-orang ‘Ambon’ (Maluku – Penulis) sebagaimana tersebut di atas, maka Sukarno membuat paradoks melalui kalimat: “INDONESIA TANPA MALUKU BUKAN INDONESIA”. Suatu kalimat yang hingga saat ini – dan mungkin, nanti untuk seterusnya – selalu diucapkan oleh para Komprador, Kolaborator, Avonturier, Oportunis, dan Hipokrit secara berulang-ulang seperti burung beo dan/atau burung Kakaktua.

Sesunguhnya, paradoks tersebut di atas telah membuktikan dengan sendirinya karakter Sukarno sebagai seorang manusia yang tidak konsisten antara kata dengan perbuatan seperti ungkapan dalam peribahasa, lain dibibir, lain dihati dan/atau bicara Laeng, biking Laeng, untuk menyatakan dengan secara lebih halus, perbuatan menipu/berbohong/parlente. Akan tetapi – apapun juga alasan pembenarnya – berbohong demi keutuhan Negara Republik Indonesia sama saja dengan mendirikan Negara Republik Indonesia diatas dasar kebohongan.

Terhadap peristiwa “Pembantaian Orang ‘Ambon’ (Maluku – Penulis) (1945-1949)” oleh orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai “Bangsa Indonesia” sebagaimana tersebut di atas, seharusnya pemerintah NKRI menyampaikan maaf kepada orang Maluku, sama seperti ‘Willem Alexander’ (Raja Belanda) pada tahun 2020, dan ‘Mark Rutte’ (Perdana Menteri Belanda) pada tahun 2022, atas/nama Pemerintah Negara Kerajaan Belanda menyampaikan maaf kepada orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai “Bangsa Indonesia” atas peristiwa yang sama, yang terjadi dari tahun 1945 hingga tahun 1949. Sekalipun dalam peristiwa tersebut, orang-orang Bangsa Belanda – bersama dengan orang Maluku, Indo, Timor dan Menado – juga turut menjadi korban dari sekitar kurang lebih sejumlah 7000 (tujuh ribu) sampai/dengan 20.000 (dua puluh ribu) banyaknya orang tidak berdosa yang menjadi korban pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang yang menamakan diri mereka, sebagai: “Bangsa Indonesia”.

Jika faktanya adalah sebagaimana yang demikian, maka tanggal 17 Agustus sebenarnya tidak layak untuk dirayakan sebagai hari kemerdekaan dengan penuh suka cita dan dengan penuh gegap gempita, tetapi lebih layak untuk diperingati sebagai “HARI PERKABUNGAN” dengan penuh duka cita dan dengan penuh khitmat, kecuali orang Maluku telah kehilangan ‘rasa memiliki’ (sense of belonging) terhadap sesama orang Maluku sendiri.

Penulis merupakan Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Politeknik Negeri Ambon