titastory.id, jakarta – Suara perempuan adat dari pelosok Halmahera Timur menggema di ibu kota. Yulia Pihang, perempuan adat asal Desa Saolat, Wasile Selatan, bersama sejumlah tokoh adat dan aktivis lingkungan, menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat (11/10/2024). Mereka menyuarakan keprihatinan atas nasib Suku O Hongana Manyawa, masyarakat adat yang terancam punah akibat ekspansi tambang nikel di wilayah mereka.

“Kami datang untuk memperjuangkan hak ulayat kami, hak atas tanah leluhur yang telah kami jaga selama berabad-abad. Suku O Hongana Manyawa tidak boleh dibiarkan punah akibat korporatokrasi dan elit politik,” tegas Yulia dalam orasinya.

Aksi tersebut menjadi bagian dari gerakan nasional yang menuntut pengesahan segera Undang-Undang Masyarakat Adat, yang telah tertunda lebih dari satu dekade di DPR RI. Setidaknya 21 organisasi dan aliansi masyarakat adat turut serta dalam aksi ini, termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), WALHI, Greenpeace Indonesia, dan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat.

Ancaman Kehidupan Masyarakat O Hongana Manyawa

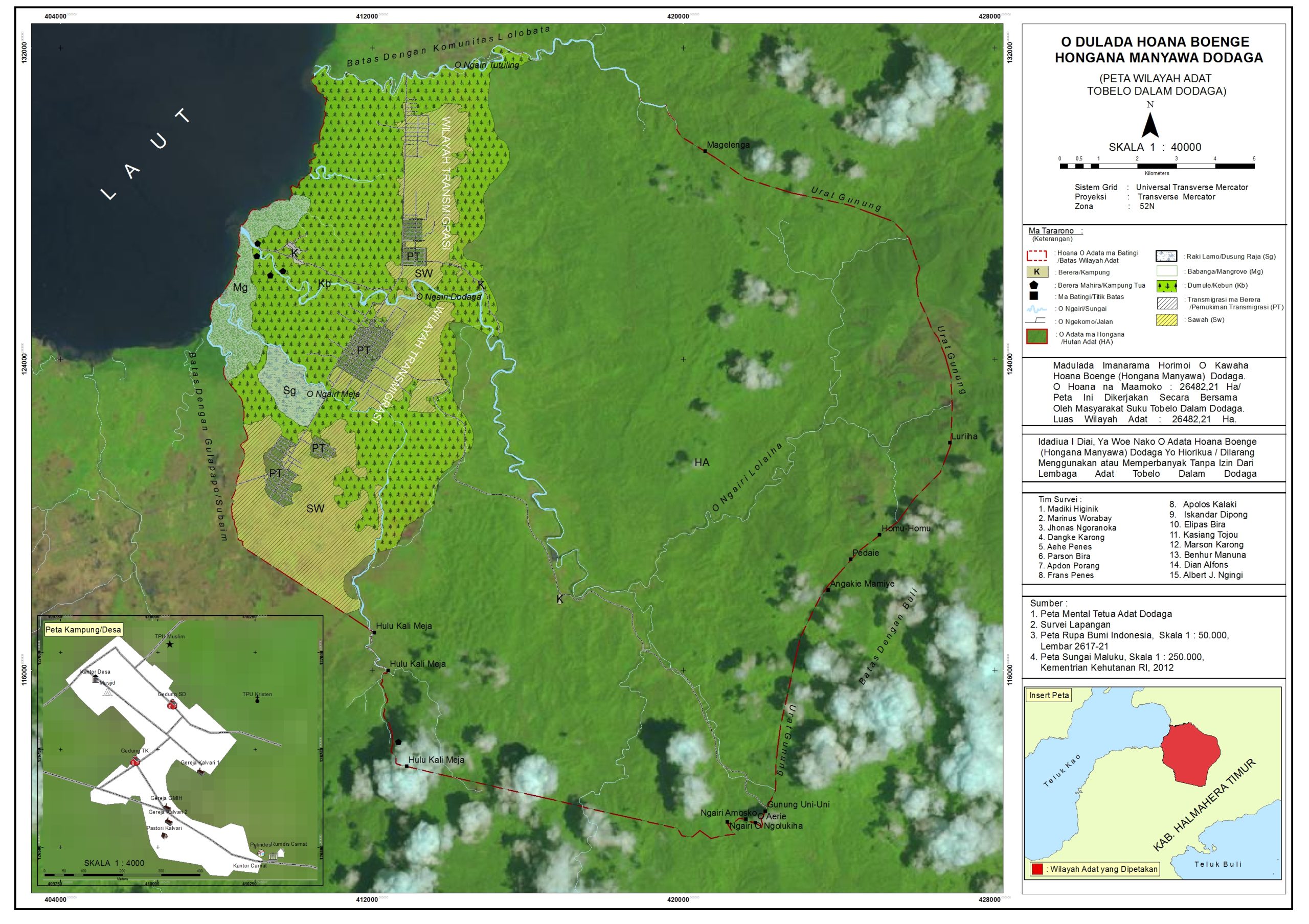

Suku O Hongana Manyawa, yang juga dikenal sebagai Orang Tobelo Dalam, merupakan komunitas adat nomaden yang hidup di dalam hutan Halmahera. Kehidupan mereka kini berada di ambang kepunahan akibat aktivitas tambang nikel yang merambah wilayah hutan adat mereka. Yulia menegaskan bahwa hutan adalah rumah bagi mereka, sumber kehidupan, tempat bercocok tanam, berburu, serta menjaga tradisi leluhur.

“Orang Hongana Manyawa tidak pernah menebang pohon sembarangan atau merusak hutan. Mereka sangat bergantung pada hutan untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, hutan itu dirampas atas nama pembangunan,” ujar Yulia dengan nada emosional.

Tragedi yang menimpa Meme Hairani, seorang perempuan O Hongana Manyawa yang ditemukan kelaparan setelah hutan tempat tinggalnya digusur, menjadi simbol keprihatinan mereka. Yulia, yang sempat merawat Meme Hairani, mengungkapkan bahwa setelah kembali ke hutan, Meme diduga diculik oleh orang tak dikenal untuk dipaksa menyerahkan tanah mereka kepada perusahaan tambang.

Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah

Dalam orasinya, Yulia juga mengecam pemerintahan Joko Widodo yang dinilai telah mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan memperburuk catatan pelanggaran HAM selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang pro-korporasi telah menghancurkan kehidupan masyarakat adat, khususnya Suku O Hongana Manyawa.

“Pemerintah lebih peduli mengisi kantong para elit politik dan oligarki, sementara saudara-saudara saya dianiaya, ditangkap, bahkan dicap sebagai pembunuh,” kata Yulia dengan tegas.

Yulia menekankan pentingnya dukungan masyarakat adat dari seluruh Nusantara untuk memperjuangkan keberlanjutan kehidupan Suku O Hongana Manyawa, yang kini semakin terpinggirkan oleh proyek-proyek strategis nasional, termasuk tambang nikel yang merusak lingkungan.

Orang Togutil: Menjaga Tradisi di Tengah Tekanan Modernisasi

Di jantung hutan Halmahera, hidup sebuah komunitas yang mempertahankan tradisi mereka meskipun berada di tengah ancaman eksploitasi sumber daya dan stereotip buruk. Mereka adalah O’Hongana Manyawa, masyarakat yang lebih dikenal oleh dunia luar sebagai Orang Togutil. Dalam bahasa mereka, Hongana Manyawa berarti “manusia hutan” — sebutan yang merangkum seluruh cara hidup mereka yang bergantung pada alam.

Hutan Sebagai Rumah

Bagi masyarakat O’Hongana Manyawa, hutan bukan hanya tempat tinggal, tapi merupakan bagian integral dari identitas mereka. Di sanalah mereka berburu, meramu, dan melanjutkan kehidupan generasi demi generasi. “Hutan adalah rumah kami,” ungkap salah satu anggota komunitas, menggarisbawahi bagaimana mereka memahami ruang hidup ini dengan cara yang berbeda dari konsep rumah dalam masyarakat modern.

Orang Togutil, yang juga dikenal sebagai O’Hongana Manyawa, adalah kelompok masyarakat adat yang tinggal di hutan-hutan Halmahera, khususnya di Halmahera Timur, Tengah, dan Utara. Menurut beberapa akademisi, termasuk Syaiful Madjid dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), mereka terbagi menjadi dua kelompok besar: O’Hongana Manyawa (orang Tobelo yang tinggal di hutan) dan O’Hoberera Manyawa (orang Tobelo yang tinggal di pesisir).

Istilah “Togutil” sendiri sebenarnya tidak digunakan oleh masyarakat O’Hongana Manyawa untuk menyebut diri mereka. Istilah ini berkembang sebagai sebutan dari pihak luar, terutama orang Tobelo yang tinggal di luar hutan, untuk merujuk kepada komunitas Tobelo Dalam yang tinggal di hutan. Meski demikian, seiring berjalannya waktu, istilah “Togutil” telah melekat pada mereka, namun dengan konotasi stereotip yang negatif, sering dikaitkan dengan stigma sebagai “orang liar” atau “pembunuh.”

Sosiolog dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Syaiful Madjid, yang telah melakukan penelitian mendalam tentang masyarakat ini, mengungkap bahwa hutan dibagi ke dalam tiga kategori: Fongana (hutan leluhur yang dilindungi), Hongana (hutan tempat tinggal dan sumber kehidupan), serta Raima Hamoko (hutan industri, yang menyediakan kebutuhan ekonomi). Pembagian ini sejalan dengan klasifikasi hutan yang diterapkan oleh negara, tetapi masyarakat O’Hongana Manyawa sudah melakukannya jauh sebelum pemerintah menciptakan sistem resmi seperti taman nasional atau hutan produksi.

Dalam kehidupan mereka, hutan bagi O’Hongana Manyawa adalah rumah. Mereka berburu, meramu, dan mewariskan kehidupan mereka di dalamnya. Pembagian wilayah hutan dalam komunitas mereka sudah ada sejak lama, bahkan sebelum pemerintah Indonesia membuat klasifikasi resmi seperti hutan lindung atau produksi. Bagi mereka, ada tiga kategori utama hutan: Fongana (hutan leluhur, mirip dengan hutan lindung), Hongana (hutan tempat tinggal dan sumber kehidupan), dan Raima Hamoko (hutan industri, sumber ekonomi).

Kehadiran tambang dan perusahaan di wilayah Halmahera telah mengancam keberadaan masyarakat O’Hongana Manyawa, baik secara ekologis maupun sosial. Mereka menghadapi tekanan dari eksternal, seperti stigma buruk dan perampasan lahan hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka.

Upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat adat ini terus diperjuangkan, termasuk melalui advokasi pengesahan RUU Masyarakat Adat yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi mereka.

Togutil: Sebuah Istilah Bersejarah dan Stigma

Meski akrab dikenal sebagai Togutil, sebenarnya sebutan ini berasal dari pihak luar, terutama dari orang Tobelo yang tinggal di pesisir. Dalam banyak kasus, istilah ini mengandung konotasi negatif, digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang hidup jauh dari peradaban. Di antara orang Tobelo pesisir, Togutil seringkali dikaitkan dengan stereotip sebagai “orang liar” atau bahkan “pembunuh.” Sementara itu, O’Hongana Manyawa sendiri tidak pernah menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan diri mereka.

Namun demikian, stigma ini semakin melekat, seiring dengan masuknya narasi dari luar yang menggambarkan mereka secara keliru. Syaiful Madjid menjelaskan bahwa stereotip ini sering menghalangi pemahaman lebih mendalam tentang masyarakat yang sesungguhnya hidup harmonis dengan alam dan memiliki sistem sosial yang terstruktur.

Dengan segala tekanan yang mereka hadapi, pertanyaan besar muncul: akankah O’Hongana Manyawa mampu bertahan sebagai penjaga hutan di tengah gempuran modernisasi yang terus mendesak mereka ke pinggir? Kisah masyarakat adat ini adalah potret dari perjuangan panjang mempertahankan identitas dan alam di tengah pusaran kepentingan ekonomi yang tidak selalu berpihak kepada mereka.

“Jangan sampai mereka kehilangan identitas mereka,” kata Syaiful Madjid, seraya mengingatkan kita bahwa seperti orang Sawai yang telah kehilangan jejak identitas mereka akibat modernisasi, orang Togutil pun menghadapi ancaman yang sama. Sebuah warisan hidup yang tak ternilai kini berada di ambang kehancuran, dan nasibnya tergantung pada seberapa besar tekad kita untuk melindunginya.

Di Bawah Bayang-Bayang Ekspansi Tambang

Hutan Halmahera, yang menjadi rumah bagi O’Hongana Manyawa, semakin terancam oleh kehadiran tambang-tambang besar yang mengeksploitasi sumber daya alam wilayah tersebut. Deforestasi dan pembangunan infrastruktur tambang telah merusak sebagian besar kawasan hutan yang mereka anggap sakral. Komunitas ini pun harus menghadapi realitas pahit ketika wilayah tempat tinggal dan sumber kehidupan mereka dirampas atas nama pembangunan.

Tekanan dari perusahaan tambang tidak hanya datang dalam bentuk fisik berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan budaya mereka. Kehidupan tradisional yang selama ini berjalan turun-temurun semakin sulit dipertahankan. Beberapa di antara mereka mulai terdesak untuk keluar dari hutan dan bergabung dengan kehidupan di luar, di mana mereka sering kali terpinggirkan.

Mendorong Pengesahan UU Masyarakat Adat

Aksi damai ini juga menjadi peringatan keras bagi DPR RI dan pemerintah agar tidak lagi menunda pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat, termasuk Yulia, berharap agar Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden terpilih Prabowo Subianto segera mengesahkan UU tersebut untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang selama ini diabaikan.

Beberapa poster yang dibawa oleh para peserta aksi menuntut pemerintah untuk menjalankan reformasi agraria yang berpihak pada masyarakat adat dan menghentikan penggusuran wilayah adat atas nama pembangunan. “Kami penjaga hutan, bukan alat perdagangan karbon,” tulis salah satu poster.

Melawan Ketidakadilan

Masyarakat adat, termasuk O’Hongana Manyawa, kini menggantungkan harapan mereka pada pengesahan RUU Masyarakat Adat yang telah lama diabaikan. Undang-undang ini diharapkan menjadi pelindung bagi hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Namun, proses pengesahan yang tertunda-tunda semakin mempersulit perjuangan mereka dalam menghadapi ancaman eksploitasi.

Pada aksi damai terbaru di depan gedung DPR RI, ribuan masyarakat adat dari berbagai penjuru Nusantara, termasuk dari Halmahera, menyuarakan tuntutan mereka. Poster-poster yang mereka bawa mencerminkan rasa frustrasi mereka: “Sahkan RUU Masyarakat Adat,” “Kami Penjaga Hutan, Bukan Alat Perdagangan Karbon,” serta “Kami Adat, Kami Berdaulat.” Dalam aksi tersebut, mereka juga menuntut pembebasan masyarakat adat yang dipenjarakan karena mempertahankan hak atas tanah mereka.

Bagi O’Hongana Manyawa, pengesahan RUU ini bukan sekadar legalitas, tapi soal keberlanjutan kehidupan mereka yang menyatu dengan alam.

Ruka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dalam aksinya menegaskan bahwa masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas untuk mempertahankan hak-hak mereka.

“Hutan adalah nyawa kami, tempat di mana kami hidup dan mewariskan kehidupan. Pemerintah harus berani melindungi hak-hak kami.” (TS-01)