“KUK kuk, kuk kuk, kuk kuk, kuk kuk.”

Suara nyaring itu memecah keheningan di tengah belantara Pulau Kobror, Aru Tengah. Burung cenderawasih—si burung surga—akhirnya terdengar. Kami segera memperlambat langkah, menyelinap lebih dalam ke hutan yang lembap dan beraroma dedaunan basah. Udara pagi itu sarat ketegangan dan keindahan; seolah setiap hela napas membawa harapan untuk melihat makhluk legendaris itu muncul.

Perjalanan kami dimulai dari Desa Lorang, sebuah perkampungan kecil yang dikelilingi hutan bakau dan laut biru kehijauan. Dari sana, kami menumpang longboat, melintasi selat sempit yang menyerupai sungai, dindingnya dipagari akar mangrove yang rapat. Setelah sekitar satu jam perjalanan air, perahu merapat di Pulau Kobror—salah satu pulau yang masih menyimpan hutan perawan di Kepulauan Aru, Maluku bagian tenggara Indonesia.

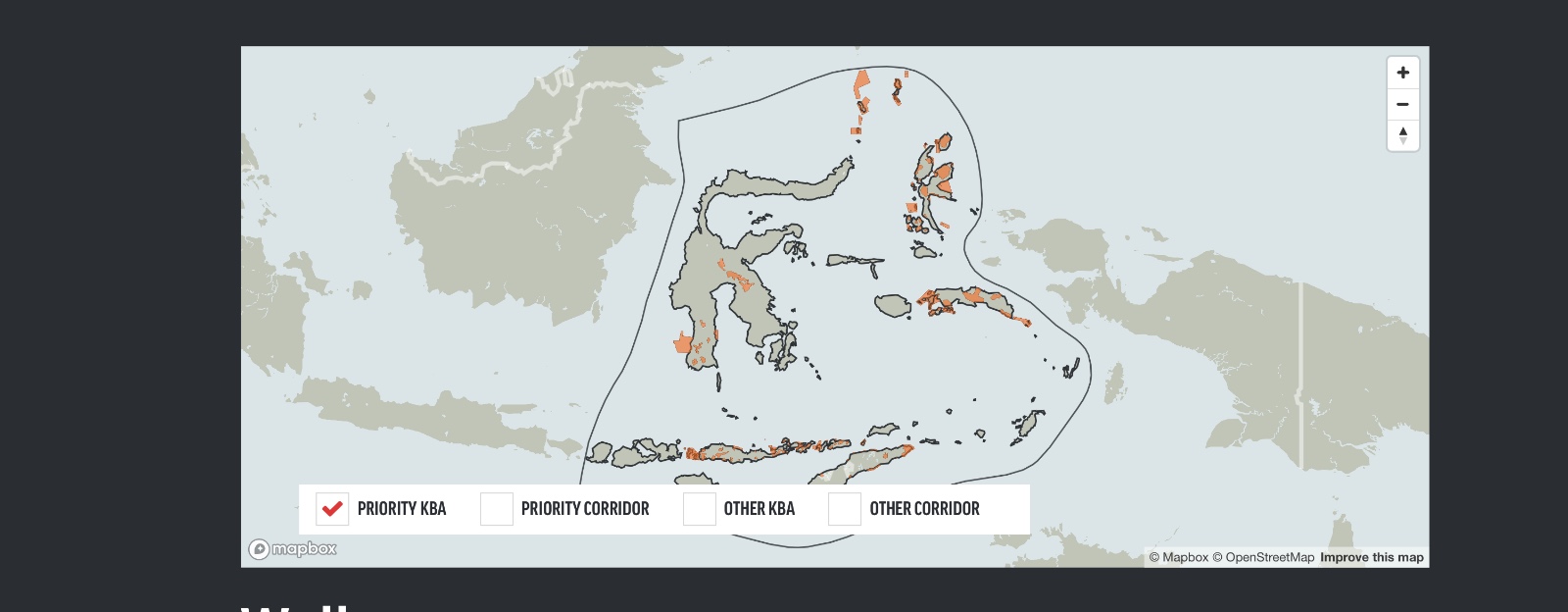

Pulau ini bukan sekadar gugusan tanah di laut Arafura. Ia bagian dari kawasan Wallacea—zona biogeografis unik yang menjadi jembatan antara Asia dan Australia. Di wilayah inilah, flora-fauna dari dua benua bertemu dan melahirkan keanekaragaman hayati luar biasa. Lebih dari 40 persen spesies burung di Wallacea bersifat endemik, dan Aru adalah salah satu benteng terakhirnya.

Menyelinap ke Kokoyarjurem

Kami menapaki jalur sempit menuju Kokoyarjurem, lokasi favorit cenderawasih menari. Hutan rapat dengan akar-akar menyembul dari tanah memaksa kami melangkah hati-hati. Mika Ganobal, pemandu lokal dari Desa Lorang, memimpin dengan langkah mantap.

“Jangan terlalu berisik. Mereka bisa mendengar dari jauh,” ujarnya berbisik.

Setelah 30 menit, kami tiba di bawah naungan pohon raksasa. Hening. Waktu seolah melambat. Sepuluh menit berlalu, dua puluh menit berikutnya hanya suara serangga dan desir angin. Hingga akhirnya, Mika memberi isyarat. Kami mendongak, dan di atas dahan tinggi tampak seekor burung cenderawasih jantan dengan bulu keemasan menjuntai, memantulkan cahaya matahari pagi.

Burung itu mulai menari—sayapnya mengepak, tubuhnya berputar anggun, bulunya berkilau dalam cahaya yang menembus dedaunan. Di sekitarnya, beberapa betina datang, menonton dengan takzim. Tarian ini adalah ritual cinta yang menandai musim kawin antara Juni hingga Agustus.

“Sekarang sudah jarang mereka menari. Dulu banyak, sebelum hutan banyak dibuka,” kata Mika lirih.

Keindahan yang Terancam

Kepulauan Aru menyimpan lebih dari 80 persen tutupan hutan perawan—salah satu yang tertinggi di Indonesia Timur (Global Forest Watch). Namun, ancaman datang dari segala arah: perburuan, penebangan liar, hingga rencana alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan tambang.

Beberapa tahun lalu, rencana perkebunan tebu raksasa oleh PT Menara Group hampir menghapus sebagian besar hutan Aru. Gerakan #SaveAru yang digalang masyarakat dan aktivis lingkungan berhasil menggagalkannya. Namun, sebagaimana dikhawatirkan Simon Kamsi, aktivis lingkungan dari Dobo, ancaman serupa bisa datang kapan saja.

“Kalau hutan rusak, bukan cuma burung yang hilang. Kita, orang Aru, juga kehilangan rumah,” ujarnya.

Selain itu, perubahan iklim global mulai terasa di wilayah Wallacea. Pola hujan tak menentu membuat musim kawin dan ketersediaan pakan bagi satwa liar terganggu. Suhu meningkat, siklus alami pun berubah. “Burung-burung itu sensitif terhadap perubahan cuaca. Kalau hujan tak menentu, mereka berhenti menari,” tambah Simon.

Aru dalam Peta Wallacea

Kepulauan Aru terdiri dari sekitar 95 pulau, 89 di antaranya berpenghuni, dengan luas daratan sekitar 6.426 km² dan populasi mencapai 112 ribu jiwa. Pulau-pulau ini dikelilingi selat yang disebut “wakat” oleh masyarakat lokal—laut dangkal yang menyerupai sungai dan menjadi jalur utama kehidupan.

Sejak abad ke-19, kawasan ini sudah menarik perhatian ilmuwan dunia. Alfred Russel Wallace, naturalis Inggris yang menemukan teori evolusi bersama Darwin, pernah mengunjungi Aru dan menulis panjang lebar tentang burung cenderawasih dalam bukunya The Malay Archipelago. Ia menyebut Aru sebagai “salah satu taman Eden terakhir yang masih berbicara dalam bahasa burung surga.”

Kini, hutan Aru bukan sekadar situs ilmiah, tetapi juga benteng terakhir Wallacea, wilayah yang menjadi saksi interaksi unik antara spesies Asia dan Australasia.

Jejak Penelitian dan Konservasi

Penelitian Lesly Latupapua dan tim dari Universitas Pattimura Ambon (2021) mengidentifikasi keberadaan setidaknya lima spesies cenderawasih di Kepulauan Aru, termasuk Paradisaea minor (cenderawasih kuning kecil) dan Cicinnurus regius (cenderawasih raja).

Peneliti burung dari Universitas Cenderawasih Papua, Dr. Maria Lenora menyebutkan Kepulauan Aru terletak di kawasan paling timur Indonesia, dikelilingi oleh laut biru jernih dan hutan lebat yang menjadi habitat alami bagi berbagai spesies endemik, termasuk beberapa jenis burung cenderawasih. Kawasan ini menjadi pusat perhatian ilmuwan karena keragaman hayatinya yang unik dan perannya sebagai ekosistem yang penting secara global.

“Burung ini tidak hanya penting secara ekologi, tetapi juga memiliki nilai budaya yang tinggi bagi masyarakat Aru,” ujar Dr. Maria Lenora, peneliti burung dari Universitas Cenderawasih Papua.

Namun, data Yayasan Keanekaragaman Hayati Maluku menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir lebih dari 30% hutan di Aru telah dikonversi menjadi lahan pertanian.Perdagangan ilegal bulu cenderawasih pun masih terjadi, meski dilindungi oleh Konvensi CITES. “Perburuan tak hanya mengancam populasi, tapi juga merusak keseimbangan ekosistem,” tambah Dr. Lenora.

Kini, beberapa LSM dan perguruan tinggi di Maluku dan Papua bekerja sama membangun konservasi berbasis masyarakat adat. Pendekatan ini menempatkan warga sebagai penjaga hutan, bukan objek proyek.

“Masyarakat adat sudah lama hidup berdampingan dengan burung cenderawasih. Mereka tahu kapan dan di mana hutan harus dibiarkan tenang,” kata Samuel Rumatan, koordinator lapangan Yayasan Kehati Maluku.

Program pendidikan lingkungan juga mulai diperkenalkan di sekolah-sekolah Aru. Anak-anak diajak mengenal burung-burung di sekitar mereka, dan belajar bahwa menjaga hutan berarti menjaga masa depan.

Nyanyian yang Harus Dijaga

Saat matahari merunduk ke barat, kami meninggalkan Kokoyarjurem. Hutan bergetar pelan diterpa angin sore. Saya menengok ke belakang, ke arah dahan tempat cenderawasih tadi menari. Bayangan bulunya yang keemasan masih berkelebat di ingatan—seperti doa yang menembus hutan.

Burung cenderawasih adalah simbol harmoni yang rapuh, warisan dari Wallacea yang tak ternilai. Kepulauan Aru, dengan segala keindahannya, adalah pengingat bahwa surga bisa hilang bila manusia lupa menjaga rumahnya.

“Kalau hutan hilang, suara itu takkan terdengar lagi,” ujar Mika sebelum kami naik perahu kembali ke Lorang.Di kejauhan, langit Aru memerah. Hutan bergumam pelan, dan burung surga seolah berbisik:

“Jaga kami, agar kalian tak kehilangan keindahan kalian sendiri.”

Tulisan ini adalah bagian dari ikhtiar mendiseminasikan model-model kolaborasi media yang lahir dari kerja bersama — rumit, penuh tantangan, namun juga menyimpan harapan bagi masa depan jurnalisme lingkungan di Wallacea. Sebuah langkah kecil dari gerakan #JurnalisJagaWallacea untuk menjaga suara alam dan manusia tetap hidup.