EDISI SPESIAL HUT TITASTORY KE-5

CATATAN AKHIR TAHUN 2024, BENCANA DI MALUKU UTARA

Banjir bandang, tanah longsor, dan kerusakan ekosistem kian sering melanda berbagai wilayah Indonesia, dari Morowali di Sulawesi Tengah, Wawoni di Sulawesi Tenggara, hingga Halmahera di Maluku Utara. Deru mesin tambang dan ekspansi proyek-proyek skala besar merobek bentang alam, meninggalkan jejak deforestasi dan lahan kritis yang tak lagi mampu menahan derasnya air hujan. Kawasan industri nikel PT IWIP di Halmahera Tengah menjadi salah satu potret nyata dari eksploitasi yang membabi buta—hutan digunduli, sungai tercemar, dan desa-desa di pesisir menjadi sasaran empuk bencana ekologis berulang. Di Pulau Obi, Halmahera Selatan, dan kawasan tambang Buli serta Maba di Halmahera Timur, cerita serupa terulang: lingkungan rusak parah, sementara masyarakat lokal menanggung dampaknya. Semua ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang mengabaikan keseimbangan alam adalah bom waktu yang siap meledak kapan saja.

Pada akhir Juli 2024, banjir bandang menerjang Halmahera Tengah. Air bercampur lumpur merangsek ke rumah-rumah warga di Desa Lelilef dan Lukolamo, menenggelamkan jalan utama, sawah, serta ladang yang dulu subur. Dalam hitungan jam, kehidupan ribuan warga berubah drastis. Mereka terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah yang sudah tak lagi layak dihuni. Di balik bencana ini, ada jejak deforestasi dan kerakusan industri tambang nikel yang menggerogoti jantung ekologi Halmahera.

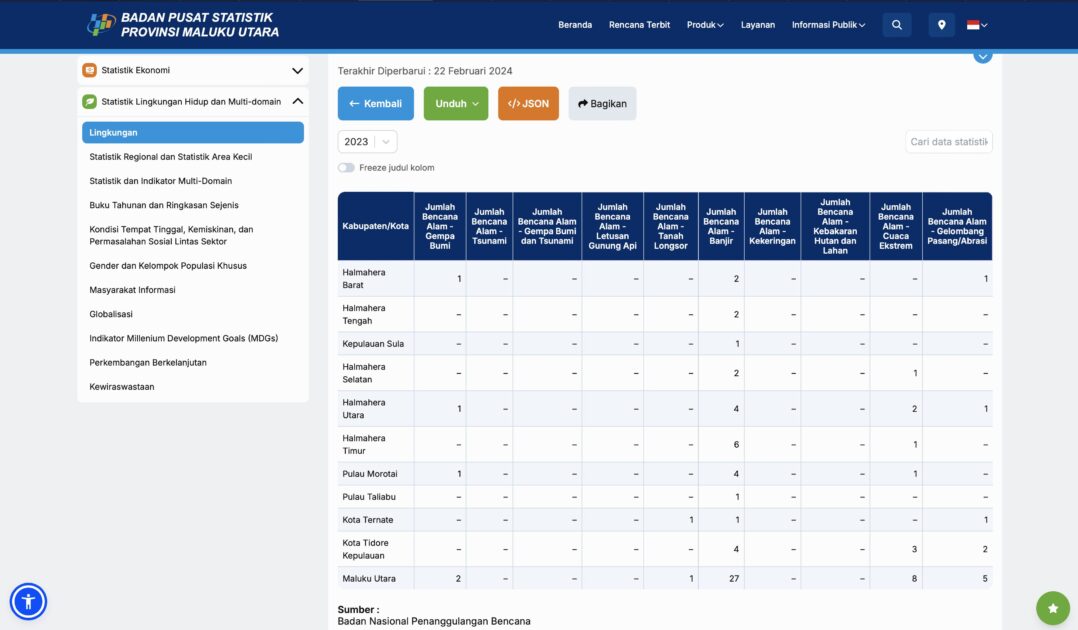

Namun kejadian ini bukan pertama kalinya. Bencana banjir ini juga telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Utara yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren bencana banjir yang konsisten melanda kawasan lingkar tambang dalam beberapa tahun terakhir. Kabupaten Halmahera Selatan mengalami dua kali banjir pada tahun 2021, sementara Halmahera Tengah tercatat nihil korban, dan Halmahera Timur mencatat enam kejadian banjir. Pada tahun 2022, Halmahera Selatan hanya mengalami satu kejadian banjir, Halmahera Tengah kembali nihil, namun Halmahera Timur melonjak dengan sebelas kejadian banjir. Jika mundur ke tahun 2020, Kabupaten Halmahera Selatan mencatat dua kali banjir, dan Halmahera Tengah satu kali banjir. Sedangkan pada tahun 2023, Halmahera Tengah mengalami dua kali banjir, Halmahera Timur enam kali, dan Halmahera Selatan sebanyak dua kali.

Serangkaian data ini menunjukkan bahwa bencana banjir di kawasan lingkar tambang bukanlah fenomena yang berdiri sendiri atau semata-mata akibat curah hujan tinggi. Menurut analisis Forest Watch Indonesia (FWI), curah hujan sering kali dijadikan kambing hitam untuk menjelaskan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Padahal, ada faktor yang jauh lebih signifikan, yaitu deforestasi besar-besaran akibat aktivitas tambang.

Deforestasi tidak hanya mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap air, tetapi juga meningkatkan suhu udara lokal dan konsentrasi uap air di atmosfer. Hilangnya vegetasi menyebabkan tanah kehilangan daya serapnya, sehingga air hujan yang seharusnya meresap ke dalam tanah justru mengalir deras ke dataran rendah, membawa serta material tambang dan lumpur. Akibatnya, risiko banjir dan longsor meningkat tajam setiap tahun.

“Penurunan tutupan hutan berhubungan langsung dengan peningkatan risiko banjir,” kata Eryana Nurwenda Az-Zahra, Analisis dan penyaji data Forest Wacth Indonenesia (FWI), saat acara Ngobrol Asyik daring (Ngaso), kamis (21/11/24). Ia menyampaikan dampak banjir dan aktivitas pertambangan terhadap kondisi sosial -ekonomi masyarakat di Teluk Weda, Halamahera Tengah dipicu oleh deferostasi dan aktivitas tambang. Aktivitas tambang yang tidak terkendali menurutnya, telah mengubah lanskap ekologis Halmahera menjadi lebih rentan terhadap bencana hidrometeorologi.

Analisis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan korelasi yang jelas antara deforestasi dan risiko banjir di kawasan Halmahera Tengah. Wilayah dengan tutupan hutan yang rendah terbukti memiliki potensi banjir yang lebih tinggi, sementara daerah dengan hutan yang masih terjaga cenderung lebih aman dari bencana serupa. Hal ini sejalan dengan studi Bradshaw (2007) yang menyatakan adanya hubungan positif antara deforestasi dan frekuensi banjir global sepanjang periode 1990–2020. Dalam kurun lima tahun terakhir, Teluk Weda di Halmahera Tengah mengalami perubahan signifikan, terutama akibat ekspansi industri hilirisasi nikel yang dipercepat oleh kebijakan larangan ekspor nikel kadar rendah melalui Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019 dan Perpres No. 55 Tahun 2019.

Fakta ini menegaskan bahwa bencana banjir di Halmahera bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan dampak dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Setiap hujan deras yang turun bukan lagi berkah bagi tanah dan tanaman, melainkan ancaman bagi ribuan keluarga yang tinggal di sekitar kawasan tambang. Jika pemerintah dan perusahaan tambang terus mengabaikan persoalan ini, maka bencana serupa akan terus berulang dengan skala kerusakan yang semakin parah.

Pada 2016, Halmahera Tengah masih memiliki tutupan hutan seluas 109.000 hektare. Namun, seiring masuknya perusahaan tambang berskala raksasa seperti PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), PT Tekindo Energi, dan PT Harum Sukses Mining, peta kehijauan di pulau ini perlahan memudar. Dalam delapan tahun terakhir, lebih dari 26.000 hektare hutan hilang digerus alat berat dan buldoser. Kawasan yang dulu menjadi benteng alami untuk menahan laju air hujan kini hanya menyisakan tanah tandus dan lubang-lubang menganga.

Kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres No. 109 Tahun 2020. Luas kawasan industri IWIP yang dieksploitasi mencapai 4.000 hektare, sejalan dengan meningkatnya permintaan global terhadap nikel, terutama untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik. Sebagian besar produksi nikel dunia berasal dari Indonesia, yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dengan total 72 juta ton, atau sekitar 52% dari total cadangan global. Pada tahun 2022, Indonesia memproduksi 1,6 juta ton bijih nikel, melampaui Filipina dengan produksi hanya 330.000 ton.

Namun, di balik angka-angka megah ini, ada biaya lingkungan dan sosial yang harus dibayar mahal oleh masyarakat Halmahera Tengah. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga 2023 menunjukkan terdapat 13 izin usaha pertambangan (IUP) dengan total konsesi seluas 59.678 hektare di Halmahera Tengah. Aktivitas ini menyebabkan deforestasi, pencemaran sungai, dan kerusakan ekosistem laut. Salah satu contoh nyata adalah pencemaran Sungai Sagea di Desa Sagea dan Kiya, Kecamatan Weda Utara, sejak tahun 2023. Air sungai berubah warna menjadi kuning kecokelatan akibat sedimentasi dari aktivitas tambang di hulu sungai, dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.

Analisis spasial-temporal yang dilakukan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) mencakup lima Daerah Aliran Sungai (DAS)—Ake Kobe, Ake Sagea, Lelilef, Ake Gemaf, dan Ake Waleh—dengan total luas 129.970 hektare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan DAS ini telah mendapat izin usaha pertambangan (IUP) yang masih aktif beroperasi. Dalam analisis tersebut, terdapat tujuh parameter yang mempengaruhi risiko banjir, yaitu curah hujan, tutupan lahan, akumulasi aliran, kemiringan lahan, topografi, buffer sungai, dan geologi. Dari ketujuh faktor tersebut, tutupan lahan dan anomali curah hujan menjadi dua parameter yang paling dinamis dan paling berpengaruh terhadap meningkatnya risiko banjir.

Secara sosial, banjir berdampak langsung pada ribuan penduduk yang tinggal di sekitar kawasan tambang. Proyeksi dampak sosial mencakup jumlah penduduk dan rumah tangga di area berisiko tinggi, sementara dampak ekonomi dihitung berdasarkan luas lahan pertanian yang terdampak dan nilai infrastruktur yang rusak. Estimasi kerugian ekonomi yang dilakukan menggunakan metode ECLAC (DaLA) menunjukkan bahwa kerusakan akibat banjir di Halmahera Tengah telah mencapai angka ratusan miliar rupiah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Kawasan industri IWIP terus berkembang pesat sejak 2019, dengan pembangunan smelter dan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, bandara, dan jalan akses. Aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel semakin masif, dan ribuan pekerja dari luar daerah berdatangan untuk bekerja di kawasan tersebut. Pada tahun 2023, kapasitas produksi smelter IWIP telah mencapai 300.000 ton per tahun, dan proyeksi permintaan global akan nikel kelas 1 diperkirakan akan terus meningkat hingga 1.900 kiloton per tahun pada 2030.

Namun, keberhasilan industri ini tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakat setempat. Anomali curah hujan yang dianalisis menggunakan Metode Fournier Index (MFI) menunjukkan peningkatan intensitas hujan di kawasan DAS sekitar Teluk Weda. Periode 2016–2019 mencatat peningkatan luas area dengan curah hujan yang sangat tinggi hingga mencapai 60.275 hektare. Namun, pada 2024, meski intensitas curah hujan menurun, dampak banjir justru semakin parah akibat lahan terbuka dan daya serap tanah yang sudah rusak.

Dari analisis spasial DAS, terlihat jelas bahwa risiko banjir terkonsentrasi di lahan terbuka akibat aktivitas pertambangan. DAS Kobe dan sub-DAS Ake Lelilef serta Ake Gemaf mengalami perubahan bentang alam yang drastis. Pembangunan kawasan industri IWIP di hilir DAS dan aktivitas tambang di hulu sungai menciptakan siklus bencana ekologis yang berulang setiap tahun. Risiko banjir meningkat, akses transportasi terputus, dan infrastruktur kritis rusak parah.

Dampak sosial dari banjir ini juga tak kalah mengerikan. Ribuan warga kehilangan akses air bersih, ladang pertanian rusak, dan penyakit akibat pencemaran lingkungan semakin marak. Banyak warga harus hidup dengan ketakutan setiap kali hujan deras turun. Mereka sadar bahwa setiap tetes air hujan membawa potensi bencana yang tak terhindarkan.

Bencana ini bukanlah bencana alam semata, melainkan bencana yang dipicu oleh keserakahan manusia. Pemerintah daerah dan pusat seharusnya memiliki kewajiban untuk menegakkan regulasi lingkungan yang ketat serta memastikan adanya langkah-langkah mitigasi yang konkret. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Izin tambang terus dikeluarkan dengan mudah, lahan hijau terus diratakan, dan kehidupan masyarakat sekitar tambang dibiarkan hancur perlahan-lahan.

Hasil studi ini memberikan rekomendasi jelas: pemerintah harus segera memberlakukan moratorium izin tambang baru di Halmahera Tengah, melakukan rehabilitasi ekosistem yang sudah rusak, serta menegakkan hukum terhadap para pelaku korupsi perizinan tambang. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pengawasan dan pengelolaan lingkungan di kawasan mereka.

Jika langkah-langkah ini tidak diambil dengan segera, Halmahera Tengah akan terus tenggelam dalam banjir lumpur dan penderitaan sosial yang tak berujung. Eksploitasi alam yang membabi buta telah membawa bencana ekologis yang sulit diperbaiki. Ini bukan lagi sekadar krisis lingkungan, melainkan krisis kemanusiaan yang membutuhkan solusi segera dan berkelanjutan.

Faizal Ratuela, Direktur WALHI Maluku Utara, menyatakan bahwa banjir yang melanda desa-desa di Halmahera Tengah adalah dampak langsung dari deforestasi besar-besaran di kawasan hulu. Ia bilang, aktivitas tambang nikel di kawasan itu tidak hanya merusak bentang alam, tetapi juga mengganggu fungsi ekologis hutan.

“Saat hujan deras datang, air tidak lagi terserap oleh tanah dan akar pohon. Sebaliknya, aliran deras membawa serta lumpur dan material tambang, membanjiri desa-desa di dataran rendah,” ujarnya.

Data yang dihimpun Walhi Malut kata Ratuela, menyebutkan dalam kurun lima tahun terakhir, bencana banjir sudah terjadi setidaknya 19 kali di kawasan ini. Sungai Kobe, yang dulunya tenang dan jernih, kini sering meluap setiap kali hujan deras mengguyur. Pada puncaknya, banjir Juli 2024 merendam lebih dari 7.000 rumah tangga, merusak infrastruktur sepanjang 32 kilometer, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai Rp371,3 miliar.

Sejauh ini, kata Ratuela, Walhi Maluku Utara menilai Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas ESDM, tidak menunjukan keseriusan dalam menyikapi bencana banjir yang terjadi, meski banjir telah menyebabkan kerugian besar bagi warga dan lingkungan, respons dari pemerintah daerah tampak lamban dan tidak memadai.

Ia juga menyoroti kurangnya tindakan tegas dari Pemerintah mencerminkan ketidakseriusan dalam mengangani dampak buruk dari aktivitas pertambangan nikel yang telah merusak lingkungan.

“Aktivitas pertambangan mengakibatkan deforestasi besar-besaran, mengurangi kemampuan alami hutan untuk menahan air hujan dan mencegah banjir. Untuk itu kami Walhi Malut menekankan pentingnya penegakan hukum dan regulasi yang sudah ada untuk memastikan kegiatan industry tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya,” tukasnya.

Namun, kata Ratuela, banjir hanyalah salah satu dari sekian banyak dampak yang dirasakan warga. Sungai-sungai yang dulunya menjadi sumber air bersih kini berwarna kecokelatan akibat sedimentasi tambang. Udara yang dihirup setiap hari dipenuhi debu dari cerobong asap pabrik dan aktivitas pertambangan. Penyakit pernapasan seperti ISPA mulai merajalela, sementara akses terhadap layanan kesehatan masih minim.

Di balik bencana ini, ada dinamika politik dan ekonomi yang semakin memperkeruh keadaan. Julfikar Sangaji dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Maluku Utara menyebut bahwa ambisi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri mobil listrik telah memicu percepatan dan perluasan kerusakan multidimensi. Di Maluku Utara, terdapat 62 izin tambang nikel dengan total konsesi mencapai 655.581 hektare dan delapan smelter yang beroperasi secara masif sejak 2021.

Di balik semua kekacauan ini, menurut Julfikar ada cerita tentang bagaimana izin-izin tambang dikeluarkan dengan mudah oleh para pemangku kekuasaan. Mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, disebut-sebut telah mengeluarkan puluhan izin tambang dalam waktu singkat, terutama menjelang akhir masa jabatannya pada 2018. Nama-nama pengusaha besar dan politisi nasional pun ikut terseret dalam skandal ini. Sayangnya, proses hukum berjalan lambat, dan aktivitas tambang terus beroperasi seperti biasa.

Di desa-desa lingkar tambang, kata Julfikar, warga sering kali dipaksa menyerahkan tanah mereka dengan harga yang tidak masuk akal. Beberapa warga bahkan melaporkan intimidasi dari aparat keamanan yang dikirim untuk memastikan tanah mereka berpindah tangan. Di satu sisi, pemerintah daerah tampak abai terhadap keluhan warga, sementara perusahaan tambang terus menancapkan cakarnya lebih dalam ke tanah Halmahera.

Dampaknya pun meluas ke hak-hak dasar masyarakat. Warga mengalami perampasan hak atas air bersih, dengan pasokan air untuk kawasan industri tambang mencapai tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan kebutuhan warga.

“Mereka juga kehilangan hak atas udara bersih, karena paparan asap dari cerobong pembangkit listrik berbahan bakar batu bara serta debu tambang yang mengotori lingkungan. Selain itu, masyarakat di kawasan ini juga menghadapi krisis kesehatan, dengan peningkatan kasus penyakit pernapasan seperti ISPA, diare, dan gangguan kulit akibat pencemaran sungai oleh limbah tambang,” pungkasnya.

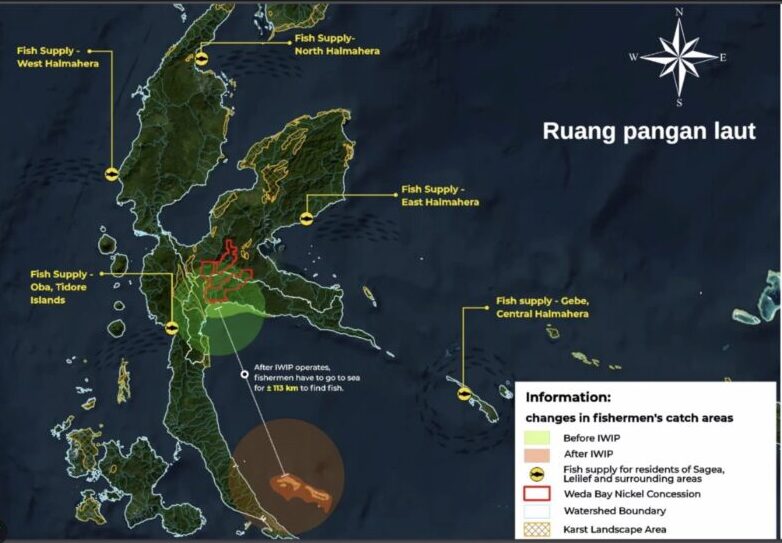

Tidak hanya itu, Ia bilang, ruang pangan warga pun ikut terampas. Lahan pertanian dan kawasan hutan yang dulu menjadi sumber pangan lokal kini sudah berubah menjadi kawasan industri. Warga yang dulunya menggantungkan hidup pada hasil kebun dan hutan, kini harus bergantung pada suplai pangan dari daerah lain.

“Bencana ekologis ini bukan hanya soal curah hujan atau cuaca ekstrem. Ini adalah hasil dari kebijakan yang timpang, pengawasan yang lemah, dan kerakusan industri tambang yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat.”

Ia tegaskan, Pemerintah dan perusahaan tambang harus segera mengambil tindakan konkret: memberlakukan moratorium izin tambang baru, melakukan rehabilitasi hutan, serta menegakkan hukum terhadap para pelaku korupsi dalam penerbitan izin tambang.

“Jika tidak ada langkah tegas, Halmahera akan terus tenggelam dalam banjir lumpur dan krisis yang berkepanjangan. Setiap tetes hujan yang turun akan selalu menjadi mimpi buruk bagi ribuan keluarga yang tinggal di dataran rendah. Eksploitasi alam yang membabi buta telah mengorbankan segalanya: tanah, air, udara, dan harapan masa depan yang lebih baik,” Tegas Julfikar.

Supriyadi Sawai, pegiat lingkungan dari #Save Sagea, menggambarkan kehidupan warga di lingkar tambang sebagai mimpi buruk yang tak berkesudahan. Mereka kehilangan tanah, air bersih, dan bahkan hak untuk hidup dengan layak.

“Untuk hidup saja susah, mati pun susah,” ujarnya getir. Bahkan tempat pemakaman umum pun kini sulit ditemukan, karena sebagian besar lahan telah beralih fungsi menjadi kawasan industri tambang.

Apa yang terjadi di Halmahera bukan sekadar bencana alam, tetapi bencana yang lahir dari kerakusan manusia. Ini adalah bencana yang terencana, dengan aktor-aktor yang jelas dan kepentingan yang terstruktur. Para pejabat yang seharusnya melindungi lingkungan justru menjadi bagian dari masalah, menjual izin tambang demi keuntungan pribadi.

Di tengah hiruk-pikuk proyek strategis nasional untuk hilirisasi nikel, suara-suara warga Halmahera semakin tenggelam. Pemerintah pusat berambisi menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi baterai kendaraan listrik dunia, tetapi di balik kilauan ambisi itu, ada ribuan warga yang harus membayar harga mahal. Mereka hidup di tengah ancaman banjir, udara beracun, dan krisis air bersih yang berkepanjangan.

Banjir di Halmahera Tengah kata Supriadi hanyalah puncak dari gunung es krisis ekologis yang lebih besar. Jika tidak ada tindakan serius dari pemerintah dan perusahaan tambang untuk merehabilitasi kawasan yang sudah rusak, bencana serupa akan terus terjadi dengan intensitas yang lebih parah.

“Moratorium izin tambang, rehabilitasi hutan, serta penegakan hukum yang transparan terhadap korupsi izin tambang adalah langkah pertama yang harus segera diambil,” harapnya.

Lebih dari itu, Supriadi menekankan, diperlukan kesadaran kolektif bahwa pembangunan ekonomi yang mengorbankan lingkungan dan manusia adalah pembangunan yang gagal. Halmahera menurutnya, seharusnya menjadi surga kecil di Timur Indonesia, bukan kubangan lumpur akibat kerakusan segelintir orang.

“Jika tidak ada yang berubah, kutukan nikel akan terus menghantui Halmahera Tengah, dan air mata warga akan terus mengalir setiap kali hujan datang,” Kata Supriyadi menutup pernyataannya. (TS-01)