Jakarta, — Dalam sepekan terakhir, rangkaian banjir dan tanah longsor melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—meninggalkan dampak besar berupa puluhan korban jiwa, puluhan lainnya hilang, serta kerusakan luas pada permukiman dan infrastruktur. Meski disebut akibat hujan ekstrem, masyarakat sipil dan warganet menilai bencana ini tidak bisa dipisahkan dari krisis tata kelola lingkungan dan rusaknya ekosistem hulu.

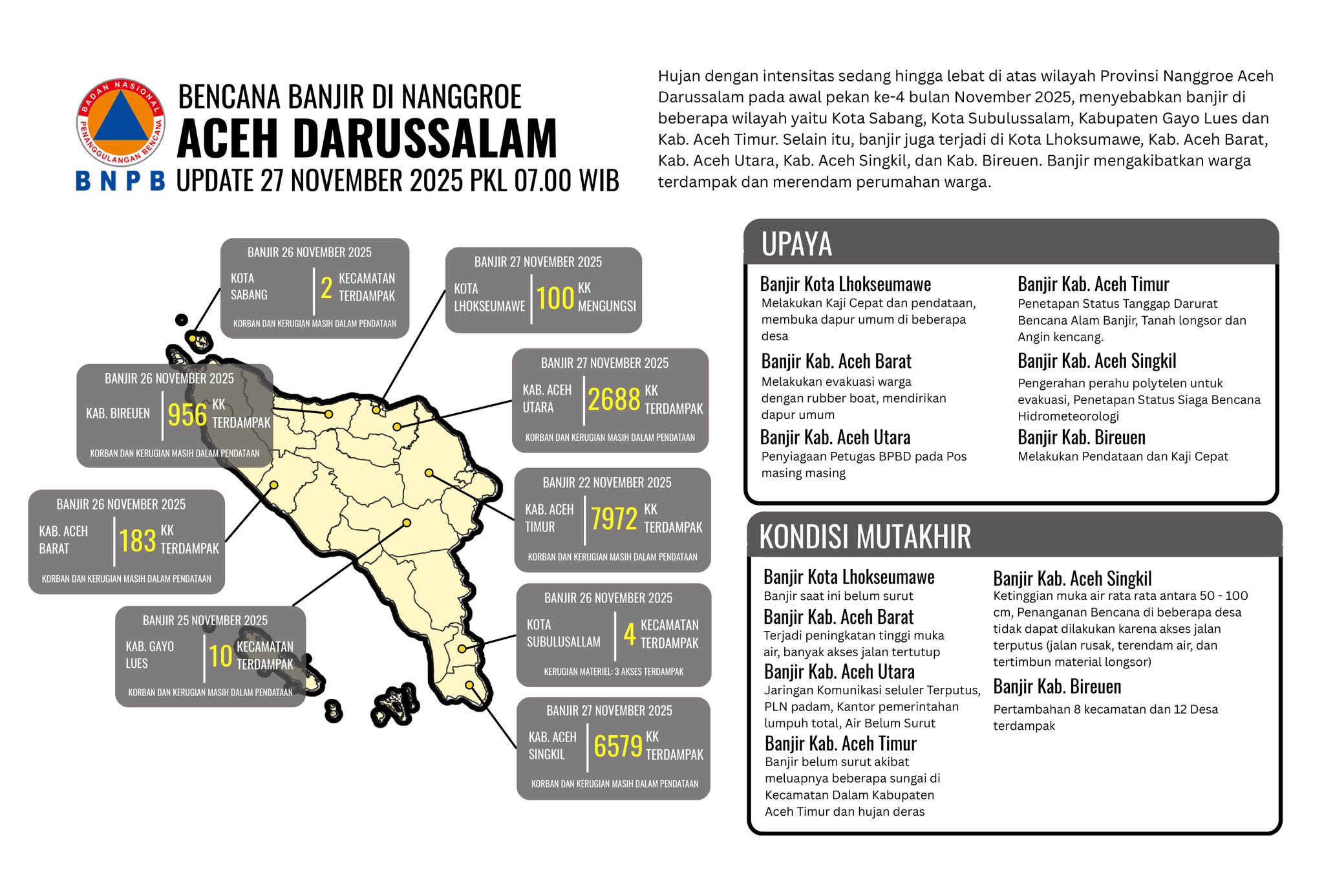

BNPB dalam laporan Jumat (28/11) melaporkan total korban meninggal di Aceh mencapai 6 orang, sementara 11 orang masih hilang, dengan catatan korban terbesar berasal dari Kabupaten Bener Meriah dan Gayo Lues.

Di Sumatera Utara, korban meninggal mencapai 55 jiwa, sementara 41 orang masih hilang, dengan dampak terbesar melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, serta Humbang Hasundutan. Data korban di Humbang Hasundutan turut mengalami koreksi dari lima menjadi empat jiwa.

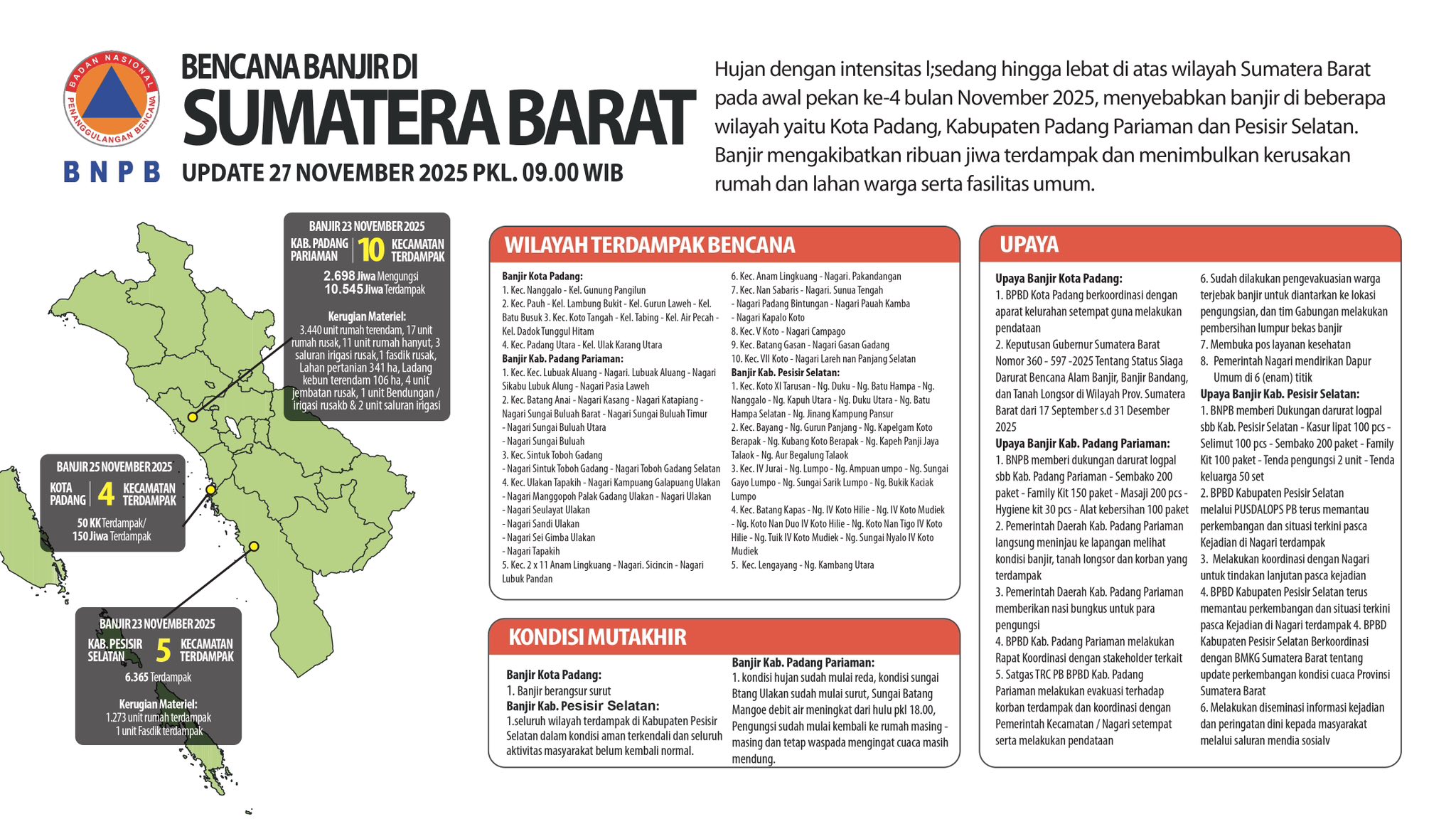

Sementara itu di Sumatera Barat, Wakil Gubernur melaporkan terdapat 21 korban meninggal dalam pernyataan pers Jumat pagi.

Untuk mendukung percepatan penanganan bencana lintas wilayah, posko utama tanggap darurat didirikan di Tarutung, Tapanuli Utara, sebagai titik akses strategis bagi distribusi logistik, personel, dan peralatan ke tiga provinsi terdampak.

Bencana Beruntun dan Kritik Publik

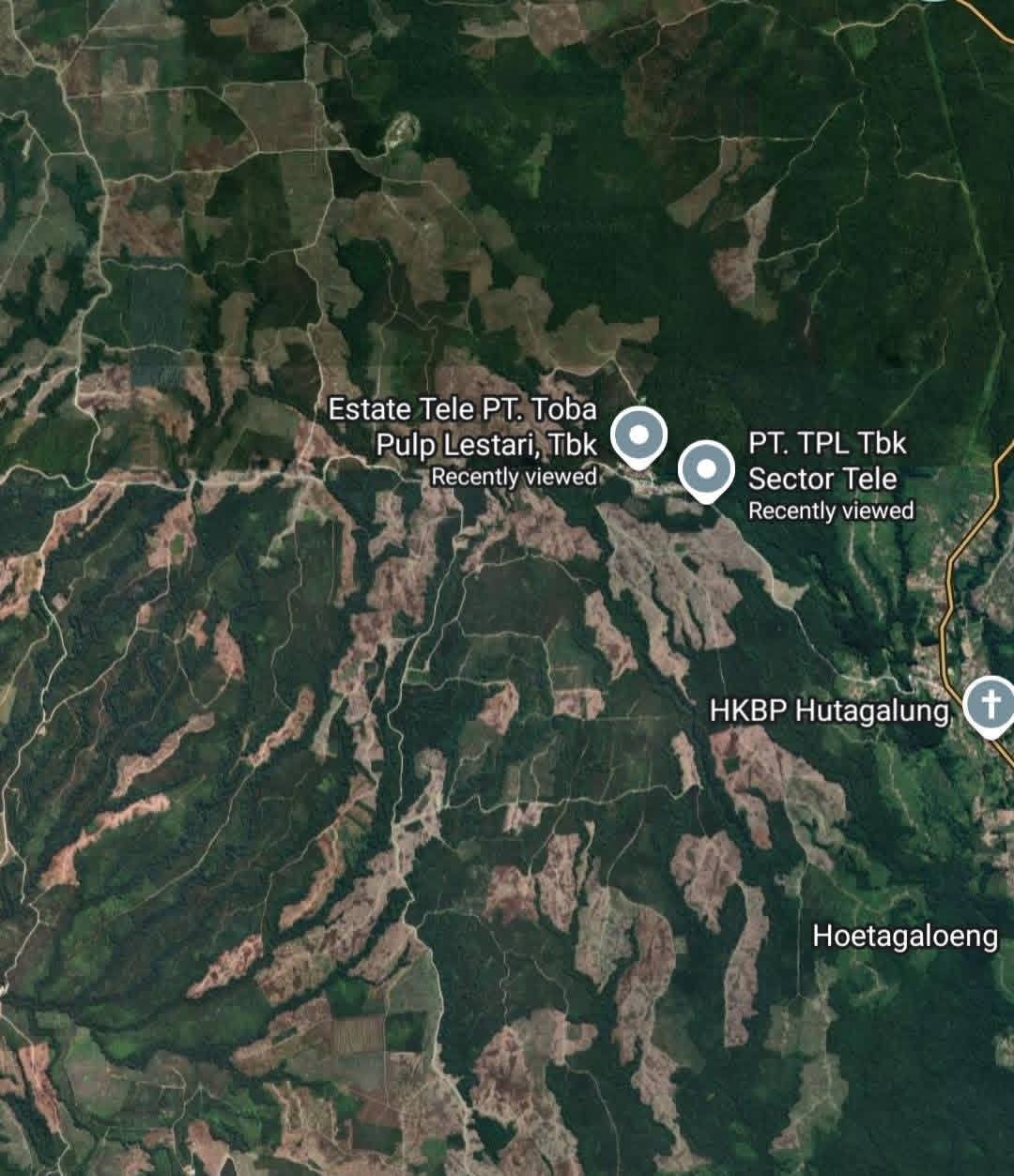

Serangkaian banjir besar dan longsor ini memicu gelombang kritik dari warga yang menilai bahwa bencana bukan sekadar akibat “cuaca ekstrem”, tetapi buah dari degradasi lingkungan akibat perambahan hutan, ekspansi industri ekstraktif, dan proyek pembangunan yang mengabaikan daya dukung ruang hidup.

Seorang warganet, Marulak Sinurat, menulis kritik pedas di media sosialnya:

“Yang menentang perambahan hutan bukan berarti ingin melihat orang kehilangan pekerjaan. Sudut pandang kita hanya pada urgensi hutan bagi keselamatan manusia. Belum pernah ada orang meninggal karena tidak bekerja. Tetapi banyak yang meninggal saat ditimpa bukit longsor ketika sedang tidur.”

Ia menegaskan bahwa protes terhadap pembukaan hutan bukan soal menolak pekerjaan, tetapi melindungi nyawa dari risiko yang kini semakin nyata.

“Jangan marah karena kita beda pendapat kawan, tapi saya harus katakan lebih sedih lagi kalau tiba tiba rumah kita hanyut terbawa banjir, sedih yang tidak dapat dituliskan dengan kata kata, rumah yang diperjuangkan dari hasil menabung sedikit sedikit tiba tiba hancur, Sedih yang tidak bisa dilukiskan mana kala umat manusia yang lemah sedang istirahat tiba tiba tubuhnya yang ringkih ditimpa reruntuhan batu dan material tanah,” Tulis Sinurat.

Sedih kehilangan pekerjaan, kata Warga net ini masih bisa kita lukiskan dengan kata kata, namun katanya sedih karena meninggal mendadak adalah puncak dari kesedihan yang tidak dapat diungkapkan bahkan dengan tangisan.

“So… diantara dua pilihan yang rumit itu saya lebih memilih perusahaan “ehem ehem” ditinjau kembali demi manusia manusia ringkih tidak berdaya yang selalu disalahkan hanya karena nenek moyang mereka hidup dijaman yang belum mengenal undang undang pertanahan,” kata Marulak Sinurat, menutup unggahannya di laman pribadinya.

Bencana sebagai Konsekuensi, Bukan Takdir

Pernyataan bernada satir dan getir juga datang dari Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalimantan Barat, yang menyebut bencana kali ini sebagai “musim pembalasan alam”.

Dalam unggahannya ia menulis: “Air bukan lagi turun sebagai hujan, tapi sebagai putusan pengadilan langit. Kita tebang hutan di lereng, lalu terkejut ketika lereng balas dendam.”

Rosadi menyinggung siklus tahunan bencana yang terus berulang tanpa ada pembenahan serius dari negara. Ia menelisik bahwa 34 korban jiwa bukan sekadar angka, melainkan manusia yang kehilangan masa depan akibat kelalaian kolektif.

“Kita ini juara nasional dalam lomba pura-pura kaget. Setiap banjir, setiap jembatan putus, setiap anak hanyut, kita bikin #PrayForIndonesia lalu tidur lagi.”

Narasi Rosadi menggambarkan kemarahan masyarakat terhadap minimnya perubahan kebijakan, sementara industri ekstraktif terus meluas ke kawasan hulu dan memicu ketidakseimbangan ekologi.

Padahal kata Rosadi, 34 nyawa itu bukan angka. Itu adalah Dewi Hutabarat yang baru beli seragam untuk anaknya. Itu adalah Vania Aurora Lumbantobing yang belum sempat tiup lilin ulang tahun keenam belas. Itu bapak-bapak yang masih memegang cangkul ketika tanah memutuskan waktunya sudah habis. Itu ibu-ibu yang menjerit memanggil nama anaknya sambil dikejar air keruh yang naik lebih cepat daripada tobat nasional.

Tangisan kita katanya sudah terlalu murah. Air mata kita bahkan lebih murah dari satu bibit pohon yang malas kita tanam.

“Doa kita di media sosial tidak pernah sampai ke tangan kita sendiri yang masih memegang kapak. Kita jago bikin narasi “bencana alam”, padahal ini murni bencana manusia. Alam cuma menagih utang, dan seperti rentenir paling jujur, ia menagih dengan cara paling teliti, ia mengubur kita di tempat yang sama di mana kita dulu mengubur masa depannya,” Tulisnya.

“Hari ini 34 keluarga kehilangan segalanya. Besok mungkin giliran kita. Ketika giliran itu tiba, kita akan ulang lagi skrip lama, bikin hashtag baru, tiru wajah sedih, rekam drama lima detik, lalu lupa, sampai hujan berikutnya datang membawa vonis yang sama, untuk orang yang sama, oleh tangan yang sama,” Tutup akun dengan 49 ribu pengikut ini.

Kerusakan Hulu dan Krisis Tata Kelola Ruang

Dari Sumatera Utara hingga Aceh, laporan lapangan menunjukkan banyak wilayah terdampak berada di bantaran sungai, kaki bukit, dan lereng yang kini mengalami tekanan berat akibat deforestasi, pertambangan, dan konversi lahan. Para aktivis lingkungan menilai kemampuan alam untuk menyerap air dan menahan tanah sudah melemah drastis, membuat hujan lebat apa pun berpotensi menjadi bencana besar.

Kritik masyarakat ini sejalan dengan pandangan berbagai lembaga lingkungan hidup yang menyebut bencana di Sumatera bukan sekadar fenomena hidrometeorologis rutin, tetapi indikator krisis tata kelola sumber daya alam yang akut.

Sementara pemerintah dan tim tanggap darurat terus bekerja melakukan evakuasi dan pendistribusian bantuan, tekanan publik semakin jelas: negara perlu mengambil langkah korektif, memperketat pengawasan wilayah hulu, meninjau ulang izin-izin industri di kawasan rawan bencana, serta memperbaiki tata kelola ruang lintas provinsi di Pulau Sumatera.

Dengan hujan yang masih berpotensi tinggi dan kondisi daerah aliran sungai yang melemah, masyarakat diminta tetap waspada. Namun, desakan publik menegaskan bahwa kewaspadaan warga saja tidak cukup: dibutuhkan tindakan sistematis dan kebijakan berani untuk menghentikan siklus bencana yang terus memakan korban.