- Sepekan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan keruntuhan kapasitas ekologis pulau akibat tekanan industri ekstraktif di kawasan hulu dan daerah aliran sungai (DAS).

- Data Kementerian ESDM yang diolah JATAM mencatat 1.907 izin tambang minerba aktif dengan luas konsesi 2,45 juta hektare di seluruh Sumatera—membebani hutan, kebun rakyat, dan kawasan resapan air.

- Provinsi ini menampung 170 izin tambang, ditambah 16 titik PLTA dan empat PLTP yang memotong hulu DAS serta membuka kawasan hutan skala besar.

- Sedikitnya 28 PLTA dan 8 PLTP beroperasi di Sumatera. Proyek besar seperti PLTA Batang Toru telah membuka 56,86 ha hutan dan memodifikasi aliran sungai, meningkatkan kerentanan banjir-longsor di hilir.

- 271 izin pelepasan kawasan hutan (PPKH) memperluas bukaan hutan. Total luas PPKH mencapai 53.769 ha, termasuk 38.206 ha untuk tambang, yang melemahkan fungsi lindung hutan dalam menahan air dan stabilitas tanah.

- Selain tambang, PLTA, dan PLTP, Sumatera masih dibebani: ekspansi migas, jutaan hektare perkebunan sawit, konsesi HPH/HTI, tambang illegal. Semua ini membentuk kerentanan ekologis berlapis.

- BNPB mencatat lonjakan korban di tiga provinsi. Hingga 28 November 2025: Aceh: 6 meninggal, 11 hilang, Sumatera Utara: 55 meninggal, 41 hilang, Sumatera Barat: 21 meninggal. Total: 82 meninggal, 73 hilang, ribuan rumah terendam.

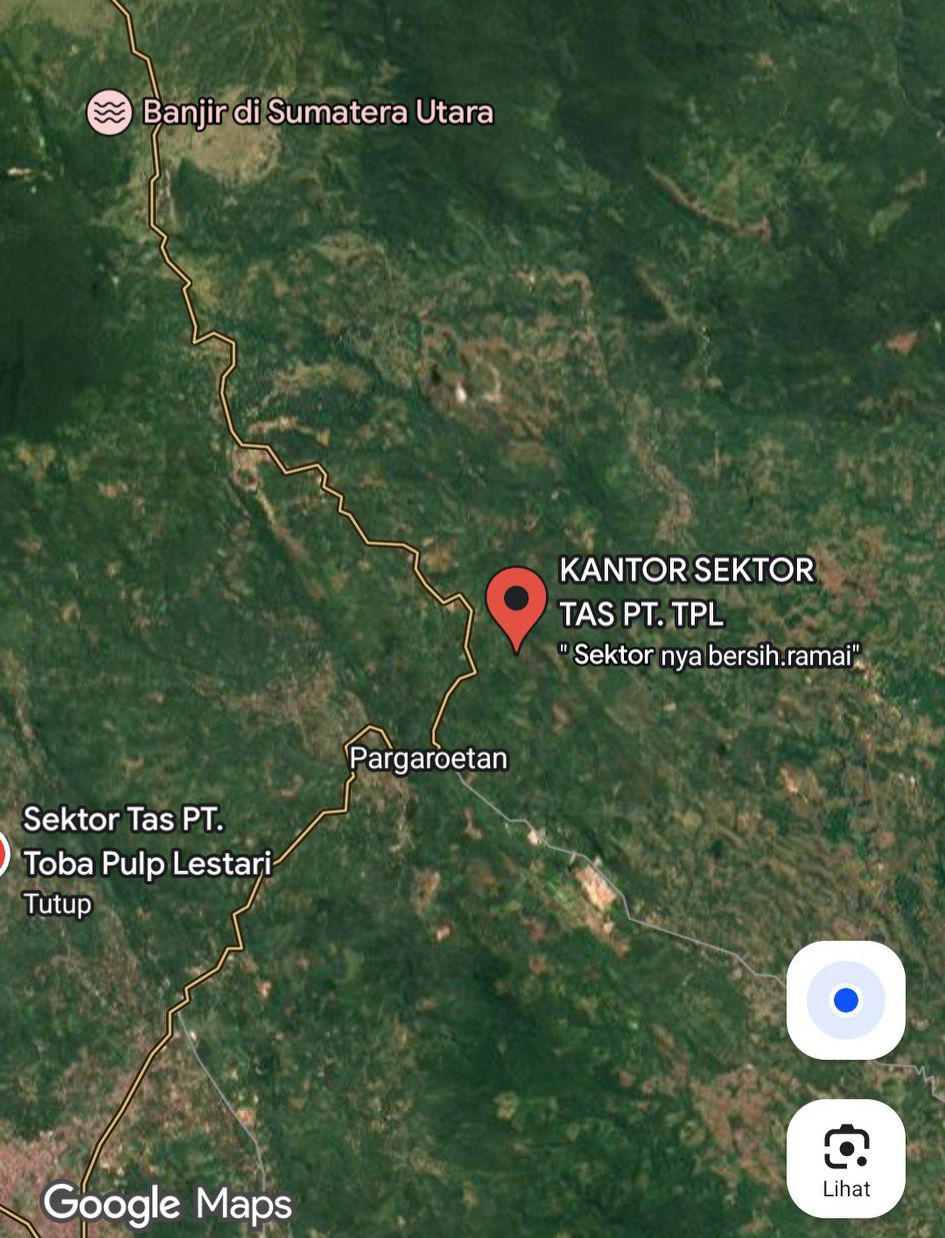

Jakarta, – Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam sepekan terakhir tidak lagi dapat dipandang sebagai bencana alam semata. Gelombang bencana yang menewaskan puluhan orang, meninggalkan ratusan lainnya hilang, serta memaksa ribuan warga mengungsi ini menunjukkan satu hal yang lebih mendasar: tubuh ekologis Pulau Sumatera kini berada di ambang kolaps. Hujan ekstrem boleh disebut sebagai pemicu, tetapi luka sesungguhnya telah lama digurat di hulu—melalui ledakan izin industri ekstraktif yang terus menggerus tutupan hutan dan merusak daerah aliran sungai.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengungkapkan bahwa Sumatera selama dua dekade terakhir diperlakukan sebagai “zona pengorbanan”. Data Kementerian ESDM yang mereka olah mencatat sedikitnya 1.907 izin pertambangan minerba aktif dengan total luas 2,45 juta hektare, tersebar mulai dari Bangka Belitung yang memegang rekor 443 izin, Kepulauan Riau 338 izin, hingga Sumatera Utara dengan 170 izin. Izin-izin ini menggantikan jutaan hektare hutan, lahan basah, dan kebun rakyat yang selama ini menjadi penyangga air.

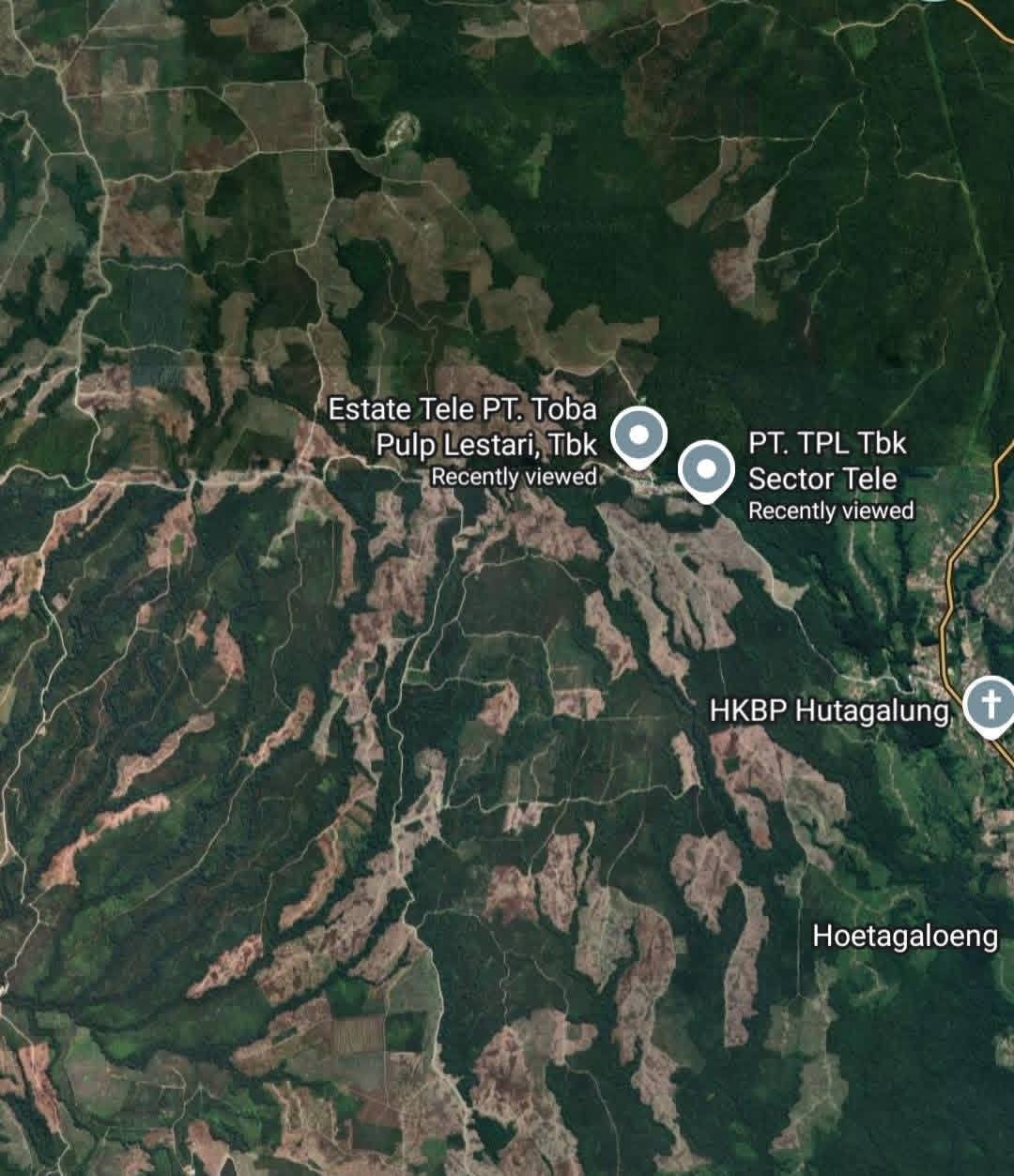

Kerusakan ekologis tidak berhenti pada tambang minerba. Sumatera kini dijejali 28 proyek PLTA, dengan sebaran terbesar di Sumatera Utara sebanyak 16 titik. PLTA Batang Toru, salah satu proyek paling kontroversial, berdasarkan analisis citra satelit terbaru yang dilakukan JATAM, telah membuka 56,86 hektare kawasan hutan pada jalur utama sungai. Ketika aliran sungai dipotong, dipersempit, atau diubah melalui terowongan air, risiko banjir di hilir meningkat drastis terutama saat hujan ekstrem mendera.

Di sisi lain, skema Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) juga membuka pintu lebar bagi pelepasan hutan lindung menjadi ruang eksploitasi. Terdapat sedikitnya 271 PPKH di Sumatera dengan total luas hampir 54 ribu hektare, termasuk izin untuk tambang, panas bumi, dan migas. PT Agincourt Resources, pengelola tambang emas Martabe di Ekosistem Batang Toru, tercatat telah membuka 570 hektare di kawasan hutan—menandai skala intervensi langsung pada jantung daerah aliran sungai.

Tekanan berikutnya muncul dari delapan PLTP yang kini beroperasi di lereng-lereng gunung dengan kontur curam. Pembukaan hutan untuk sumur pengeboran, jaringan pipa, dan akses jalan memperbesar kerentanan terhadap longsor. Belum lagi WPSPE dan WKP panas bumi yang menunggu naik kelas menjadi operasi penuh; seluruhnya menambah lapisan risiko baru di masa depan.

Jika seluruh izin tambang, PLTA, PLTP, migas, sawit, HTI, dan kegiatan ilegal dihimpun, maka terlihat jelas bahwa seluruh punggung ekologis Sumatera kini dijejali industri yang merobek hulu, mempersempit sungai, dan melumpuhkan daya serap tanah. “Inilah sebab banjir Sumatera bukan fenomena alam, tetapi fenomena izin,” tegas Melky Nahar, Koordinator JATAM.

Bencana Meluas, Korban Bertambah, Negara Berpacu di Hilir

Ketika seluruh tekanan itu bersatu dengan hujan intensitas tinggi, kampung-kampung pun tenggelam. BNPB dalam laporan terbaru (28/11) menghimpun dampak besar bencana yang kini berkembang menjadi krisis kemanusiaan.

Di Provinsi Aceh, tercatat 6 orang meninggal dunia dan 11 orang hilang, terutama di Bener Meriah dan Gayo Lues. Di Sumatera Utara, jumlah korban jauh lebih besar: 55 meninggal dunia, 41 hilang, dengan Tapanuli Tengah sebagai titik terparah (34 meninggal dan 33 hilang). Di Sumatera Barat, Wakil Gubernur mengumumkan 21 orang meninggal dunia.

Banjir meluas di Kota Binjai (19.349 jiwa terdampak), Tebing Tinggi (13.337 jiwa), Serdang Bedagai, Aceh Selatan, Pidie, hingga Aceh Tenggara. Puluhan jembatan terputus, ratusan akses jalan hilang tersapu longsor, listrik padam, komunikasi terputus, dan ribuan rumah terendam.

Pemerintah telah mendirikan posko utama di Tarutung untuk memobilisasi logistik, alat berat, operasi udara, serta pemulihan jaringan komunikasi. Dua helikopter BNPB disiagakan untuk menjangkau wilayah terisolasi, sementara operasi modifikasi cuaca juga mulai dikerahkan untuk mengendalikan curah hujan.

Namun bagi JATAM, seluruh upaya tanggap darurat di hilir tidak akan banyak berarti jika akar persoalan tetap dibiarkan. “Rakyat di hilir hanya menjadi pagar terakhir yang menahan risiko dari hulu yang dikeruk habis,” kata Alfarhat Kasman, Pengkampanye JATAM. Mereka mendesak moratorium izin ekstraktif di kawasan hulu, penghentian ekspansi industri pada DAS kritis, serta pengembalian ruang kelola kepada masyarakat lokal dan adat.

Selama negara masih menjawab bencana dengan karung bantuan tanpa menyentuh sumber kerusakan, banjir dan longsor seperti yang meluluhlantakkan Sumatera hari ini akan kembali datang—dengan daftar korban yang semakin panjang.